|

Japanische Motorrad-Importeure in Deutschland

"Die gelbe

Gefahr"

Das "Wirtschaftswunder"

brachte Deutschland Wohlstand und

das Automobil.

Vom Zweirad

wollte in den 1960er Jahren keiner

mehr etwas wissen. Ein ganzer

Industriezweig ging Pleite.

Fast.

Das Motorradgeschäft war

nämlich nicht tot,

sondern lag

nur im Koma. Soichiro Honda

hatte bereits im Mai 1961 in Hamburg

die "European Honda Motor Trading GmbH" eröffnet.

1964 verkaufte Yamaha ihr

erste Bike

bei uns und Phil Read

wurde erster Yamaha-Weltmeister. Als man

das bei uns merkte, redeten plötzlich alle von der "gelben

Gefahr".

Text: Winni Scheibe

Fotos: Scheibe, Louis, Röth,

Archiv, Werk |

|

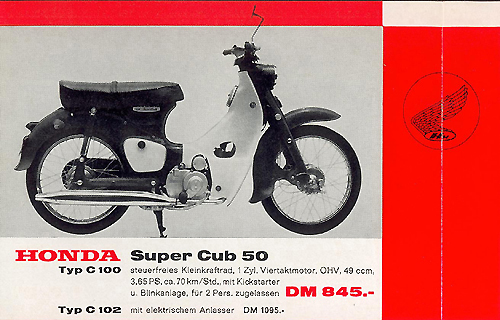

Honda Super Cub C100 von 1958

Die erste

Honda Super Cub kam 1958 auf den Markt. Das leichte Viertakt-Kraftrad

mit

Beinschild entwickelte sich zum

erfolgreichsten Fahrzeug der Geschichte.

Bis Ende 2010 liefen weit über 60 Millionen

Exemplare vom Band!

(Foto: Honda)

|

|

Anfang der Sechziger

drehte sich die Welt plötzlich anders. Nichts schien mehr so, wie es

einmal war. Jugendliche ließen sich die Haare lang wachsen, trugen

abgewetzte US-Parkas, liefen in Bluejeans herum, hörten moderne Rock-,

Pop- und Beat-Musik. Der Nachwuchs muckte auf, gab Widerworte, ließ

sich nichts mehr gefallen. Schuld an allem waren die Beatles. Mit ihrer

Musik verdrehten sie den Kids die Köpfe, riefen zur gewaltfreien

Revolution auf: "All you need is love".

|

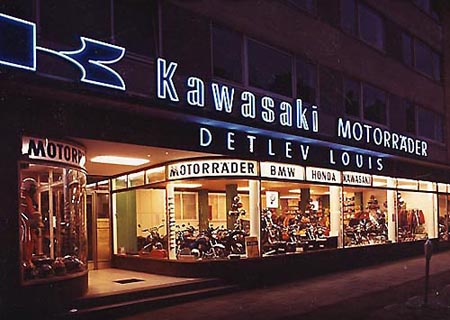

In den 60er Jahren war Detlev

Louis in Hamburg der größte Motorradhändler in

Deutschland

und ab 1968 auch noch Kawasaki-Importeur

(Foto: Louis) |

Nichts half dagegen,

weder Schimpfe noch Strafe, noch Zureden oder gute Worte. Ein noch nie

dagewesener Generationskonflikt war im Gange. Die Eltern verstanden

plötzlich die Welt nicht mehr, aus ihrer Sicht war "Hopfen und

Malz" sowieso verloren.

Dabei meinten sie es doch

nur gut. Schließlich sollten ihre Kinder es doch einmal besser haben.

Die kargen Nachkriegsjahre waren überstanden, es ging steil bergauf.

Alle Welt sprach vom "Deutschen Wirtschaftswunder", endlich

konnte die Bevölkerung sich wieder etwas leisten. Das Fernsehen

eroberte das Wohnzimmer, die Urlaubsreise ging nach Italien. Die Zeiten,

bei Wind und Wetter mit dem Motorrad zur Arbeit fahren zu müssen, waren

Gott sei Dank vorbei. Von den alten Knatterbüchsen wollte keiner mehr

etwas wissen. Der erste Kleinwagen stand vor der Tür. Ihm folgte ein VW

Käfer, später ein Opel Rekord.

|

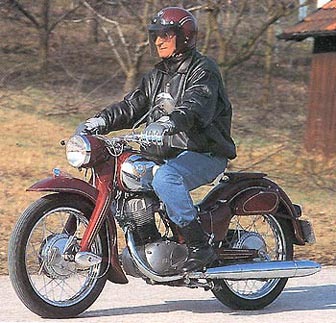

Ende der 50er Jahre war

Motorradfahren out... |

... zum Zeichen des Wohlstandes

wurde das Auto: Opel Rekord von 1957 |

|

Dabei war

West-Deutschland in den Fünfzigern weltgrößter Motorradhersteller. In

dieser Blütezeit waren über 2,2 Millionen Maschinen zugelassen, dieser

Bestand rutschte bis Mitte der Sechziger allerdings auf 415.000

Motorräder ab - absolut gesehen. Doch der Schein trügte, 1964 ließen

sich nur noch knapp 8000 und 1967 sogar nur noch 4000 (!) Neumotorräder

verkaufen. Und von den ehemalig 40 großen Motorradmarken gab es nur

noch BMW, Maico, Hercules und Zündapp. Viele der einst ruhmreichen

Namen waren in Konkurs geschlittert, andere hatten sich rechtzeitig

anderweitig orientiert. Wie es um die Branche stand, brachte der eben

noch agierende Motorradmarktführer NSU in Neckarsulm 1966 unverhohlen

zum Ausdruck:

"...NSU wird nie wieder Motorräder bauen, die Zukunft

gehört dem Auto..." .

Wer etwas auf sich hielt, trug Hut, fuhr

Automobil, hatte ein Dach über dem Kopf, die Klamotten blieben sauber.

Die anderen auf ihren stinkenden Mühlen wurden

mitleidig belächelt oder als

"arme Schweine" bezeichnet.

|

NSU Max |

|

Inzwischen waren die

Beatles weltberühmt. John Lennon behauptete sogar, sie seien "bekannter

als Jesus". Die Jugend hatte sich immer noch nicht beruhigt, und

wenn man schon damals bei uns gewusst hätte, was zur gleichen Zeit in

den USA los war, dann gute Nacht. Dort nämlich hatte eine neue

Generation das Motorrad als Spielzeug entdeckt. Für Spaß, Sport,

Abenteuer und Freizeit. Aber auch ein bisschen zum Ausbruch aus der

verspießten bürgerlichen Gesellschaft: "born to be wild". Es

gab allerdings auch etwas Positives am Spektakel, quer durchs Land war

ein gewinnträchtiger Motorradmarkt am Aufkeimen. Verantwortlich waren

diesmal jedoch nicht die vier "Pilzköpfe" aus Liverpool, sondern

die japanische Motorradindustrie, allen vorweg Honda, Yamaha, Suzuki und

Kawasaki.

|

Die

erste Honda fuhr 1959 über Deutsche Straßen

|

|

In Deutschland lag das

Zweiradgeschäft derweil am Boden. Nur noch wenige Werkstätten konnten

sich mit ihrer Arbeit über Wasser halten, Zukunftsperspektive:

trostlos. Ungeachtet dessen hatte Soichiro Honda bereits im Mai 1961 in

Hamburg die "European Honda Motor Trading GmbH" eröffnet.

Hierbei handelte es sich um eine 100prozentige Werksniederlassung des

japanischen Stammhauses. Die Order an die Mitarbeiter war unmissverständlich:

"Erobert den europäischen Markt". Kein

einfaches Unterfangen, schließlich stand Motorradfahren in der

Beliebtheitsskala ganz unten.

|

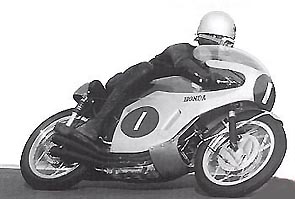

Honda-Werksteam 1959 bei der

TT... |

...und später der erfolgreiche

Werksfahrer und sechsfache Weltmeister Jim Redmann

(2

Fotos: Archiv-Honda)

|

|

Vollkommen unbekannt

waren Honda Motorräder bei uns allerdings nicht. Sportfans und

TT-Besucher wussten längst, dass beim populären Rennen auf der Isle of

Man 1959 das japanische Werk in der 125er Klasse die Team-Wertung

gewonnen hatte. Bereits zwei Jahre später hatten 1961 Tom Phillis die

125er und Mike Hailwood die 250er Straßenweltmeisterschaft gewonnen und

Werksfahrer Jim Redman ging mit seinen sechs WM-Titeln in die

Geschichte ein. Für die erste Honda auf deutschen Straßen sorgte Franz Steib, auch als

Seitenwagen-Steib bekannt. Ende 1959 ließ er eine 250er Zweizylinder C71 nach Nürnberg kommen. Das Bild, wie der japanische Flitzer via

Seilzug in seine Werkstatt gehievt wurde, ging in die Motorradgeschichte

ein.

|

|

Offiziell zu kaufen gab es Hondas ab Frühjahr 1960. Um den Import

kümmerte sich der Hamburger Motorradhändler Karl Heinz Meller. Vom

großen Geschäft konnte dabei aber kaum die Rede sein. Bis das

japanische Werk gut ein Jahr später die Sache selbst in die Hand nahm,

ließen sich nur wenige Maschinen an den Mann bringen. Aber auch bei

Honda selbst klappte es vorerst kaum besser. Schließlich begann man bei

der Stunde Null. Es wurden engagierte Mitarbeiter benötigt, es musste

ein Verwaltungsapparat organisiert werden und natürlich brauchte man

landauf,

landab Vertragshändler.

|

1959: erste 250er Honda in

Deutschland |

1963: Honda-Händler Fritz Röth mit

Honda CL77

(Foto: Röth) |

Zu den ersten gehörten Spaett in

München, Bruno Lippke in Kempten, Umbeer in Karlsruhe, Kannenberg in

Berlin und Fritz Röth in Hammelbach. Dennoch, immer wieder war immense

Überzeugungsarbeit erforderlich. Kaum ein Werkstattmann und noch viel

weniger die Motorradfahrer auf der Straße trauten den hochtourigen

Zweizylinder-Viertaktmaschinen etwas zu. Es konnte ja soviel kaputt

gehen, wie und wer sollte dann das Motorrad reparieren und von woher

sollte man die Ersatzteile bekommen. Skepsis und Misstrauen waren groß.

|

| Die kleine 125er CB92 Super Sport leistete beachtliche 15 PS bei

10500/min und die 250er CB72 Super Sport brachte es immerhin auf 24 PS

bei 9000/min. Kein Wunder also, dass bei uns die Experten von

hochgezüchteter Renntechnik sprachen. Unterstützt wurde diese Meinung

von Cheftester Ernst "Klacks" Leverkus der Fachzeitung "DAS

MOTORRAD". Über die 125er schrieb er: "...Lässt sich solch eine

Leistung überhaupt aus so einem kleinen Uhrmacher-Motor mit seiner

Kompliziertheit bei Massenherstellung herausholen... ?" Und über

die CB72 hieß es: "...Es waren nicht allein die 24 bis 25 PS, es war

dazu noch das wirklich sportliche Aussehen, die Details einer echten

Straßensport-Maschine, die nicht nur wegen einer Menge Chrompofel oder

wegen eines montierten Renn-Lenkers so getauft worden war...". Im

Vergleich dazu waren die 250er BMW und NSU Max "brav" und

"bieder"

und mit ihren gerade mal 18 PS einfach lahme Gäule... |

1959: Honda CB92, 125 ccm und 15 PS

(Foto: Honda)

1964:Honda CB72, 250 ccm und 24 PS

|

|

Drei

Jahre nach Honda kamen 1964 die ersten Yamahas zu uns

|

|

Dreh- und Angelpunkt des

Motorradgeschäftes war alle zwei Jahre die IFMA in Köln. Für den

zweitgrößten japanischen Motorradhersteller Yamaha sollte 1964 der

Einstand in Deutschland erfolgen. Gezeigt wurden drei Zweitakt-Modelle:

Die 250er DS-3 mit Zweizylinder-Motor, die 80er YG-1 und das Moped YF-1

mit Einzylinder-Triebwerk. Zuständig für die Präsentation war das

japanische Handelshaus Mitsui GmbH mit Sitz in Düsseldorf.

|

Yamaha 125 AS-1

|

|

Für alle, die sich

damals für Motorräder interessierten, gehörte die IFMA zum

Pflichtprogramm. So auch für den Allgäuer Honda-Händler Bruno Lippke.

Der Kemptener war von den Yamahas dermaßen begeistert, dass er sich

gleich auf der IFMA um einen Händlervertrag bewarb. Als erster

Yamaha-Händler Deutschlands schrieb Bruno Lippke somit Geschichte. Aber

das war längst nicht alles. Zwischen der Mitsui GmbH und dem Allgäuer

entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit. Bevor man nämlich die

Yamahas überhaupt verkaufen konnte, mussten sie erst die TÜV-Hürde

meistern. Auf Grund der geringen Stückzahl war an eine ABE (Allgemeine

Betriebserlaubnis) jedoch noch lange nicht zu denken. Und so musste jede

Maschine mit hohem Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung des

erforderlichen Mustergutachtens beim TÜV vorgeführt werden. Hierfür

war Motorradspezi Lippke genau der richtige Mann, schon bald kümmerte

er sich um sämtliche technische Belange.

Den Aufbau des

Händlernetzes übernahm derweil die deutsche Mitsui GmbH, eine

Tochtergesellschaft der Mitsui & Co. Ltd. in Tokio, die mit weltweit

mehr als 200 Niederlassungen zu einem der größten japanischen

Handelsunternehmen zählte. Zu den Yamaha-Vertragshändlern der ersten

Stunde gehörten Karl Emonts in Köln, Klaus Verworner in Berlin sowie

Aermacchi-Importeur Witzemann in Karlsruhe. Bereits 1966 gab es

bundesweit 23 Vertragshändler, die rund 200 Maschinen an

Yamaha-Zweitaktfans verkauften.

Motorräder verkaufen,

warten und reparieren war in jener Zeit aber meist mehr als nur "ein

Geschäft" machen. Einige Händler waren aktive Rennsportler,

andere sah man regelmäßig bei bekannten Motorradtreffen und andere

engagierten sich in Clubs oder Vereinen. Bei vielen floss "Benzin in

den Adern", sie hatten ihr Hobby zum Beruf gemacht. Und da die

ganze Branche noch im Aufbau steckte, zählte jede Person, die sich für

die Sache einsetzte. Um so tragischer war für die Mitsui der

plötzliche Tod von Bruno Lippke.

Ersatz, aber nicht nur

das, sondern auch noch einen außerordentlich engagierten Nachfolger,

fand man in Manfred Weihe. Der Motorradhändler aus Löhne/ Westfalen

war einer der ersten Yamaha–Besitzer in Deutschland, seit 1964 fuhr er

eine DS-3. Ab 1966 kümmerte sich sein Betrieb um die gesamte technische

Abwicklung einschließlich der TÜV-Zulassungen sowie der

Ersatzteilversorgung.

|

|

Rennveranstaltungen lockten in den 1960er Jahren hunderttaussende

Schlachtenbummler zu den GP-Läufen

|

Für zunehmenden

Bekanntheitsgrad der japanischen Motorradmarken sorgte 1964 die

Straßen-Weltmeisterschaft. Das packenste Duell in der 250er Klasse

hieß Jim Redman, auf der hochtourigen DOHC-Vierzylinder-Werks-Honda

gegen Phil Read, auf der simplen Zweizylinder-Zweitakt-Werks-Yamaha. Was

zunächst kaum jemand für möglich hielt, wurde am Ende der Saison

wahr. Als erster Yamaha-Weltmeister und 250er Champion konnte sich Phil

Read in die WM-Chronik eintragen lassen. Honda, damals bereits

weltgrößter Motorradhersteller, fraß sich vor Ärger ein Loch in den

Bauch. Wie schlagkräftig der Yamaha-Twin sogar gegen die brandneue

250er DOHC-Sechszylinder-Werks-Honda war, bewies Phil Read im folgenden

Jahr. 1965 holte er sich und für Yamaha erneut den 250er WM-Titel. |

|

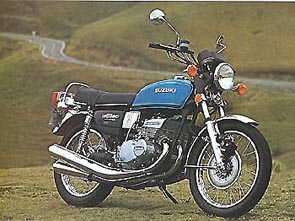

Die schnellste

250er kam 1966 von Suzuki.

Um den Import kümmerte sich Capri Agrati in Köln

|

|

Das Racingflair übertrug

sich automatisch auf die Straßenmodelle. Wer Mitte der Sechziger ein

sportliches Motorrad fahren wollte, kaufte eine 250er Zweitakt-Yamaha.

Große Auswahl gab es allerdings auch nicht. Bis auf eine Ausnahme, die

T20 von Suzuki. Diese 250er hatte es faustdick hinter den Ohren. Man

sprach von 30 PS, 160 km/h Spitze und wie ein echtes Rennmotorrad

verfügte sie über ein Sechsganggetriebe. Klacks testete den Feuerstuhl

auf der Nordschleife und kam zum Schluss:

"Die schnellste 250

ccm-Serienmaschine, die ich bis heute auf dem Nürburgring gefahren

habe". Das war im Herbst 1966. Um den Import kümmerte sich die als

Garelli-Spezialist bekannte Kölner Firma Capri Agrati. Dieser Betrieb

war jedoch weder eine Suzuki-Werksniederlassung noch ein

Tochterunternehem eines japanischen Industriegiganten. Als privater

Importeur versuchte Capri Agrati so gut wie es ging die Suzuki A100, T20

und T500 Titan per Einzelabnahme im Direktverkauf unters Volk zu

bringen. Ein Händlernetz war so gut wie nicht vorhanden. Was den

Kölner Grossisten aber auch nicht weiter störte, denn mit den rund 60

verkauften Maschinen im Jahr hielt er gerademal seinen eigenen Betrieb

am Laufen.

Der Vollständigkeit

halber sei aber noch erwähnt, dass auch die Firma Beckmann in Frankfurt

mit Suzuki Motorrädern handelte. Dabei beschränkte man sich jedoch nur

auf die kleinen A50 und A100 Modelle.

|

Suzuki-Prospekt 1967 von Capri

Agrati

(Suzuki-Prospekt)

Suzuki A100 |

Honda SS50

(Foto:

Honda)

Honda CB450

Hond S800 |

Bei Honda in

Hamburg liefen die Geschäfte zunehmend besser. Das Angebot umfasste

1966 fünf Maschinen: Die SS50, S90, CB125, CB250 und seit neuestem

die CB450. Galt Mitte der Sechziger 500 ccm als magische Zahl für

schwere Maschinen, begnügte sich Honda mit exakt 445 ccm. Und trotzdem,

die CB450 war ein richtiges Motorrad, 200 kg schwer und über 170

Sachen schnell. Eine echte Sensation waren die Drehstabfedern anstelle

sonst üblicher Ventilschraubenfedern im DOHC-Zylinderkopf des 43 PS

starken Viertakt-Twins. Mit dieser Leistung ließen sich sogar

Motorradfahrer in der Königsklasse über 500 ccm locker nass machen.

Mit der Honda CB450 begann eine neue Zeitrechnung, manche sprachen

sogar vom "Meilenstein" in der Motorradgeschichte.

In der Straßen-WM hatte Honda bereits Geschichte geschrieben. Von 1961

bis 1967 heimste das Werk insgesamt sechzehn (!) Titel ein. Einen in der

50er, vier in der 125er, fünf in der 250er und sechs in der 350er

Klasse. Dafür aber keinen in der 500er Klasse. Frustriert darüber,

aber auch um sich verstärkt dem Autogeschäft zuwenden zu können, zog

man sich Ende 1967 aus dem GP-Sport zurück. Mittlerweile war der Name

Honda nämlich auch in der Vierradbranche zum Begriff geworden. Mit den

heute legendären Sportwagen S600 und S800 Coupé machte man den

Anfang. Inzwischen war in der Hamburger Niederlassung Wolfgang Murrmann

tätig, er verkaufte das erste japanische Auto an einen deutschen

Kunden.

|

|

In Punkto

Service mussten die Japaner zunächst viel lernen

|

|

Honda C100 Super Cub 50

Prospekt von 1961

|

Hamburg, auch

"das Tor

zur Welt" genannt, hatte Soichiro Honda mit Absicht als

europäischen Firmensitz ausgesucht. Einmal lag es für die Verwaltung

zentral und zum anderen hatte man den Hafen direkt vor der Tür. Alle

Lieferungen, ganz gleich ob Motorräder, Autos oder Ersatzteile kamen

nämlich via Schiffscontainer auf dem Seeweg in die Metropole. Von Tempo

war hierbei aber keine Rede. Bestellte zum Beispiel ein Händler

Ersatzteile, die im Hamburger Lager nicht vorrätig waren, wurde der

Auftrag zunächst in der Zentrale bearbeitet, dann nach Japan

weitergeleitet, dort wieder durch zig Hände gereicht, die Teile

herausgepickt, verpackt und bei der nächsten Lieferung mit aufs Schiff

gegeben. Und das konnte dauern. Meist Monate, manchmal aber auch ein

halbes Jahr. Längst rannte der verzweifelte Hondafahrer seinem Händler

die Bude ein und der, weil ihm nichts anderes mehr einfiel, erfand die

Ausrede: "...das Schiff ist untergegangen...".

Bei den anderen japanischen Firmen war es allerdings kaum anders, auch

da dauerte es oft ewig, bis die Teile rankamen.

|

(Foto: Röth)

|

Ende der Sechziger war

sowieso noch vieles anders. Technische Schulungen erfolgten in den

jeweiligen Verkaufsgebieten direkt vor Ort. Es wurde ein

Gaststättenraum angemietet, die Händler aus dem Umkreis eingeladen und

die Motoren auf dem Tisch auseinander und wieder zusammengeschraubt.

Etliche Händler kutschierten selbst zum Importeur um ihre bestellten

Maschinen abzuholen.

|

|

|

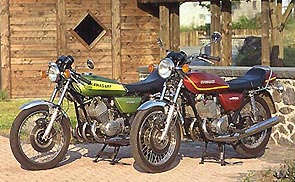

Ab 1968 nun auch Kawasaki

in Deutschland

|

|

Achtung Suchtgefahr:

Kawasaki A1, 250 ccm und 31 PS

|

|

Neben der Honda

Niederlassung gab es an der Alster einen weiteren Importeur, der damals

gleichzeitig auch größter Motorradhändler Deutschlands war, die Firma

Detlev Louis in der Rentzelstraße 7. Hier hatte man sich auf englische

Bikes spezialisiert, allen vorweg BSA. Anfang der 1960er Jahre war die

englische Edelmarke sogar weltweit größter Motorradhersteller. Die

Geschäftsräume bei Louis waren modern und großzügig eingerichtet,

kein Vergleich zu vielerorts üblichen Hinterhofschrauberbuden, die es

noch zur Genüge gab. Als hanseatischer Kaufmann hatte Detlev Louis

seinen Betrieb picobello durchorganisiert. Diese Gründlichkeit war

offensichtlich auch japanischen Geschäftsleuten aufgefallen. Ende 1967

standen jedenfalls plötzlich drei Herren aus dem Land der aufgehenden

Sonne im Geschäft. Was sie auf dem Herzen hatten, teilten sie Detlev

Louis unumwunden mit, sie suchten für Deutschland einen potentiellen

Kawasaki Importeur.

|

|

Der

Vollständigkeitshalber sei jedoch erwähnt, dass das

Versandhaus Neckermann in Frankfurt bereits 1966 einige der kernigen

650er Kawasakis

W1

Viertakt-Twins

nach Deutschland importiert hatte. Zu den ersten Vertragshändlern

gehörte damals

Anton Wolf aus Seligenstadt. Bis 2005 blieb Anton Wolf der

japanischen Marke treu. In der Szene machte er sich

als der "Kawa-Toni" einen Namen. |

Anton "Kawa-Toni" Wolf |

|

|

Schnell wurden sich

die Asiaten und Detlev Louis handelseinig und bereits ab

Frühjahr 1968 konnte der Hamburger fünf Kawasaki Modelle anbieten: F2

175, A1 250 Samurai, A7 350 Avenger, W1 650 und W2SS 650. Bei der F2

handelte es sich um die 175 ccm drehschiebergesteuerte

Einzylinder-Zweitakt-Einstiegsdroge in die Kawa-Welt. Einstiegsdroge

deswegen, weil die beiden anderen Zweitaktgeschosse A1 und A7 süchtig

machen konnten. Süchtig nach Beschleunigung und Geschwindigkeit. Die

250er A1 leistete 31 PS und war knapp 170 km/h schnell, die 350er A7 mit

satten 42 PS rannte sogar 185 Sachen. Nachdem Klacks im Sommer 1968 die

A1 getestet hatte, hielt er mit seiner Meinung natürlich nicht hinter

dem Berg: "...Diese Drehschieber aber hatten unsere

Motorradbegeisterten schon wieder ganz wild gemacht, und es wehten

gleich die tollsten Sagen durch die Lande, so dass in den

Gesprächsrunden plötzlich die schlitzgesteuerten Zweitakter von Suzuki

und Yamaha unter ferner liefen eingestuft waren. Mensch, zwei

Drehschieber! Für jeden Zylinder einen - ! Das klang nach verkappter

Rennmaschine...".

|

|

Kawasaki 650 W2SS

|

|

Genau das Gegenteil waren

die 650er W1 und W2SS. Hierbei handelte es sich um freche BSA A7 Kopien,

die in Japan zwar hohes Ansehen genossen, sonst allerdings nur müdes

Lächeln verursachten. Mit den Zweitaktern ließ sich ein gutes

Geschäft machen, von den 650er Dampfhämmern brachte man nur sieben

Fahrzeuge an den Mann.

Bei der Zulassung, auch

die Kawas mussten jeweils per Einzelabnahme durch den TÜV gebracht

werden, und dem Vertrieb profitierte Detlev Louis von seiner

langjährigen Erfahrung mit den englischen Bikes. Ein Teil der

Händlerschaft ließ sich als Kawasaki-Partner gewinnen, andere wurden

angeworben. Zu den Pionieren gehörten Spaett in München, Heinrich

Ronsdorf in Schwelm, Reinhard Scholtis in Köln, Motorrad-Bangert in

Bielefeld und Motor-Rauscher in Weißenberg.

|

Optisch wie eine BSA A7, in Wirklichkeit

aber die Kawasaki W1 und W2 |

Bürgerschrecken der 70er

Jahre:

Die Kawasaki 500 H1 "Mach III" |

|

Der

Name Kawasaki stand von Anfang an für starke und schnelle Maschinen. Es

sollte aber noch dicker kommen. Anfang 1969 brachten die Japaner die 500

H1 "Mach III" auf den Markt. Wieder ein Zweitakt-Geschoss, nun

aber mit 500er schlitzgesteuertem Dreizylinder-Motor, 50 PS stark und

200 km/h schnell. Wau! Schon am 16. April scheuchte Klacks eine

Testmaschine von Detlev Louis über den Nürburgring. Es war die

"stärkste Serien-500er, die der Markt zu bieten hatte". Auch

kein Wunder, denn "...aus dem Stand kam man bis 100 km/h in einer

Zeit unter fünf Sekunden... " und "...was natürlich einen

gewitzten Fahrer notwendig machte, der mit dem aufsteigenden Vorderrad

fertig werden konnte...". Etwas Vergleichbares hatte es bisher noch

nicht gegeben. Ein Straßenrennmotorrad für Jedermann, und das zu einem

Preis von nur 4300 Mark.

|

|

Als 1969 Honda die

CB750 Four auf den Markt brachte,

sprach die Welt vom "Meilenstein" in der Motorradgeschichte

|

Honda-Mann der ersten Stunde:

Wolfgang Murrmann |

Das war aber längst

nicht alles, was 1969 auf uns zukam. Zeitgleich hatte Honda die CB750

Four fertig. Bereits Anfang 1968 war die Honda-Niederlassung von Hamburg

nach Offenbach-Rumpenheim umgezogen. Verantwortlich für den

Motorradbereich war inzwischen bereits erwähnter Wolfgang Murrmann. Im

Vergleich zu heute waren Ende der Sechziger pompöse Pressevorstellungen

kein Thema. Ganz im Gegenteil. Als im Februar 1969 die erste CB750 Four

nach Rumpenheim kam, durfte, oder anders gesagt, sollte keiner damit

fahren. Sie war als Ausstellungsmaschine bei den Händlern bereits fest

verplant. Doch irgendwie hatte es Klacks spitz bekommen. In einer "Nacht-und-Nebel-Aktion"

und dazu bei Schneetreiben jagte der Obertester die taufrische Maschine

über die Autobahn. In seinem Bericht schrieb er "vom Ritt auf einer

Apollo-8-Rakete", schwärmte von der sagenhaften Beschleunigung,

dem vibrationsarmen Motorlauf des Vierzylindertriebwerkes und der

scharfen Scheibenbremse am Vorderrad.

|

|

Mit der 650 XS1 brachte

Yamaha 1970 ihr erstes Viertakt-Bike

|

|

Jetzt fehlte eigentlich

nur noch Yamaha mit einer heißen Neuigkeit. Und die kam Anfang 1970 in

Form der XS1. Nach britischem Vorbild hatten die Yamaha Techniker ihr

erstes Viertakt-Motorrad als 650er OHC-Parallel-Twin konzipiert. Diese

XS1 mit einer wunderschönen Duplex-Trommelbremse im Vorderrad sollte

allerdings das einzige Exemplar bleiben, das nach Deutschland kam. Um so

verständlicher, dass sich die Mitsui Leute kaum für einen Testbericht

begeistern konnten. Dennoch schaffte es Klacks mit einer List die

Herrschaften samt des neuen Dampfhammers an den Nürburgring zu locken:

Ein Baron Rothschild aus Paris wollte unbedingt die neue Yamaha Probe

fahren. Anstelle des superreichen Adligen stand jedoch Klacks am

verabredeten Treffpunkt. Nachdem die Finte aufgeflogen war, lachten alle

und Manfred Weihe stellte sich sogar spontan als Fotomodell zur

Verfügung.

|

Yamaha 650 XS1 |

|

Anfang der 1970er Jahre

begann ein neuer Motorrad-Boom

|

|

Das neue Jahrzehnt hatte

gut begonnen. Motorräder genossen langsam aber sicher einen anderen

Stellenwert. Es waren keine "arme-Leute-Fahrzeuge" und "alte

Stinkemöhren" mehr, sondern Sportgeräte, mit denen sich in der

Freizeit tolle Abenteuer erleben ließen. Für die Heizerfraktion gab es

die Kawasaki Mach III, für die Gentlemen die Yamaha XS2, Nachfolgerin

erwähnter XS1 und wer Business-Klasse fahren wollte, stieg auf die

Honda CB750 Four. Denn dieses Motorrad setzte tatsächlich neue

Maßstäbe und wurde so zum ersten "Meilenstein in der

Motorradgeschichte". Eine Vierzylinder-Großserienmaschine mit so

geballter Technik hatte es schließlich noch nie gegeben. In einer Zeit,

als "Schrauben am Straßenrand" noch gang und gäbe war,

überzeugte die CB750 Four durch unverwüstliche Zuverlässigkeit.

Wolfgang Murrmann hoffte im ersten Jahr 30 CB750 verkaufen zu können,

am Ende waren es fast 400 Maschinen. Aber auch nur deswegen, weil man

einfach nicht mehr herbei brachte.

|

Vorstellung der neuen Suzuki GT750

Gunter Sachs, links und Fritz Röth, rechts

(Foto: Archiv-Röth)

|

|

Wo man ganz und gar nicht

in die Puschen kam, war bei Suzuki. Capri Agrati in Köln wurstelte vor

sich hin, nichts ging. Was die Marke unbedingt brauchte, war schleunigst

ein neuer Importeur. Die Weichen hierfür waren bereits Ende 1969

gestellt. Fritz Röth, wir kennen ihn bereits als einen der ersten Honda

Händler, hatte sich seit 1964 als Moto Guzzi Importeur einen guten

Namen gemacht. Gemeinsam mit Frankonia-Inhaber Wildberger, er war für

den Suzuki-Import in der Schweiz zuständig, reiste der Odenwälder nach

Hamamatsu ins Suzuki-Stammwerk. Als er zurückkam, war der Vertrag

unterschrieben. Da aber gut Ding Weile braucht, dauerte es noch bis Ende

1971, bis die Firma Zweirad Röth in Hammelbach offiziell als Suzuki

Generalimporteur starten konnte. Für die Saison 1972 standen acht

Modelle im Angebot. In der Viertelliterklasse gab es den Twin T250,

dann folgten die Dreizylinder-Modelle GT380, GT550 und GT750, auch

als "Wasserbüffel" bekannt. Sondermodelle waren die RV50 und RV90, niedliche Knubbel-Bikes mit dicken Ballonreifen. Für die

aufkommende Geländefraktion gab es die Enduros TS125 und TS250. Den

Vertrieb verknüpfte man mit den rund 100 Moto Guzzi-Vertragshändlern.

Alle Suzukis wurden von Zweitaktmotoren angefeuert, die robust,

langlebig und unkompliziert waren. Und wenn doch mal etwas kaputt ging,

waren sie schnell repariert. Beispielhaft war das Baukastensystem, es

sparte bei den Händlern Lagergröße und Kosten für die Ersatzteile.

|

Suzuki GT380

(2 Suzuki-Prospektfotos) |

Suzuki RV50 |

|

Nun waren die "vier

großen" eigentlich komplett. Honda in Rumpenheim bei Offenbach,

der Yamaha-Vertrieb im Hause Mitsui in Düsseldorf, die Technik bei

Manfred Weihe in Löhne, Kawasaki bei Detlev Louis in Hamburg und seit

neuestem Suzuki bei Fritz Röth im Odenwald. Doch das eigentliche

Geschäft ging jetzt erst richtig los. Ein wahrer Motorrad-Boom war

entstanden, kaum ein anderer Wirtschaftszweig konnte von Jahr zu Jahr

über 200 Prozent Zuwachsrate vermelden. Da kam keiner mit, weder BMW

noch die italienische, und die englische Motorradindustrie schon ganz

und gar nicht. Die waren eh schon pleite. Und weil das Ganze für die

Europäer so fürchterlich schlimm war, sprach man plötzlich von der

"gelben Gefahr".

Der japanische Vormarsch

war jedoch nicht mehr zu bremsen. 1974 wechselte Honda zum zweiten Mal

den Geschäftssitz und zog von Rumpenheim nach Offenbach in die

Sprendlinger Landstraße 166. Ende 1975 kündigte Kawasaki Detlef Louis

den Importeursvertrag und eröffnete ab 1976 eine eigene

Werksniederlassung in Frankfurt, die seit 1981 in einem Neubau in

Friedrichsdorf beheimatet ist. Bei Suzuki sollte der Auftritt der

Japaner noch etwas dauern. Zunächst verlagerte Fritz Röth 1976 den

Importsitz auf Drängen des Mutterhauses in Japan von Hammelbach nach

Heppenheim und gründete die "Suzuki Motor Deutschland". Aber

bereits am Ende der Saison stieg Röth, mehr oder weniger unfreiwillig,

aus dem Geschäft aus. In Japan war man nämlich der Meinung, mit einem

neuen Partner mehr Motorräder in Deutschland verkaufen zu können. In

der deutschen "Suzuki Motor Handels GmbH", die zu 50 Prozent von

Otto de Crignis, dessen Familie ein großes Autohaus in München besaß,

und zur anderen Hälfte vom niederländischen Suzuki Importeur Louwman

gehalten wurde, wehte ab 1977 ein frischer Wind.

Rückwirkend darf aber

von der Arbeitsdevise "Quantität statt Qualität" gesprochen

werden. Bei über 60 Modellen verloren nicht nur die Händler, sondern

auch die Macher in der Zentrale, die inzwischen in München residierte,

den Überblick. Ab Anfang der Achtziger rutschte "die große

Suzuki-Familie", wie zu Röths Zeiten immer gesagt wurde, immer

tiefer in die Kriese. Als Ausweg blieb nur der Eingriff vom Stammwerk.

Ab Oktober 1984 kam das Management direkt aus Japan und brachte mit

einem kleinen Stab engagierter Mitarbeiter die neugegründete "Suzuki

Motor GmbH Deutschland", nun wieder mit Sitz an der Bergstraße, in

frisches Fahrwasser. Der Erfolg spricht für diese Entscheidung.

Bei Yamaha blieb im

Prinzip eigentlich alles, wie es immer war. Nur, die Technische Abteilung

und die Verwaltung haben mittlerweile ihre

neuen Büros in Neuss bezogen.

Trotz der gewaltigen

Expansion auf dem deutschen Motorradmarkt sind einige ehemaligen "Macher"

bis auf den heutigen Tag ihrem Beruf treu geblieben. Manfred Weihe ist Vizepräsident

der "Yamaha Motor Deutschland GmbH" in Neuss, die Firma Detlev

Louis in Hamburg gehört zu den größten Motorradzubehörgrossisten in

Europa und Fritz Röth pflegt weiterhin sein erfolgreiches

Motorradgeschäft mit Importhandel verschiedener Marken in Hammelbach im

Odenwald.

|

|