|

Kawasaki-Historie

1961-2011

"Power-Factory"

Eigentlich wollte das Industrieimperium

Kawasaki nie Motorräder bauen.

Doch dann kam alles ganz anders.

Nach dem Zweiten Weltkrieg durften

durch Beschluss der alliierten

Siegermächte japanische Unternehmen

keine Flugzeuge mehr

produzieren und das galt natürlich auch für Kawasaki.

Und so

nutzte man die freien Kapazitäten zunächst mit der Herstellung

von

Getrieben und Kleinmotoren für Mopeds und Leichtmotorräder.

Ab Mitte 1961 kümmerte sich die

Kawasaki Auto-Sales um das Zweiradgeschäfte und

1962 stand erstmals der Name Kawasaki in einem Motorradtank.

An die

"Mach III", "Z1" oder gar

"Z1300"

dachte damals allerdings noch niemand...

Text: Winni

Scheibe

Fotos: Scheibe, Louis, Kawasaki, Archiv

Six-Pack: Z1300

|

|

Im Quartett der

japanischen Motorradmarken ist Kawasaki der Benjamin. Als

Motorradhersteller jedenfalls. Von der Unternehmensgröße her

ist die Kawasaki Heavy Industries Ltd. allerdings eine Weltfirma

vom gigantischen Ausmaß. Knapp 20 Werke, Werften und

Industrieanlagen gehören dazu. Die Produktionspalette reicht von

Schienenfahrzeugen, Hochseefrachtern, Ölbohrinseln, Flugzeugen,

Hubschraubern, Satelliten, Baumaschinen, Kraftwerken und

Industrierobotern bis hin zu Motorrädern. Angefangen

hat alles vor über 120 Jahren. 1878 legte in Tsukiji bei Tokio

ein gewisser Shozo Kawasaki den Grundstein für das zukünftige

Industrie-Imperium. In seiner Werft kümmerte er sich zunächst um

die Instandsetzung und Reparatur von Schiffen. Seine Arbeit war

gut und Gewinn bringend, 1881 gründete er die Kawasaki Hyogo

Shipyard und fünf Jahre später besaß er bereits eine zweite

Werft. Das Unternehmen expandierte in atemberaubender

Geschwindigkeit. Kurz nach der Jahrhundertwende, 1901,

entwickelten die Kawasaki-Ingenieure die erste Dampflokomotive in

Japan, 1907 lief die Produktion des stählernen

"Feuerrosses" auf Hochtouren, dazu fertigte man

Personen- und Güterwaggons und wenig später wurden auch

Eisenbahnbrücken gebaut. Ab 1918 erweiterte man die Firma mit der

Herstellung von Autos und Flugzeugen. Die Fertigung der hierfür

benötigten Verbrennungsmotoren war für die Techniker eine

riesige Herausforderung. Und als man auch diese Sache im Griff

hatte, war Kawasaki in allen drei Bereichen, zu Wasser, zu Land

und in der Luft erfolgreich tätig.

|

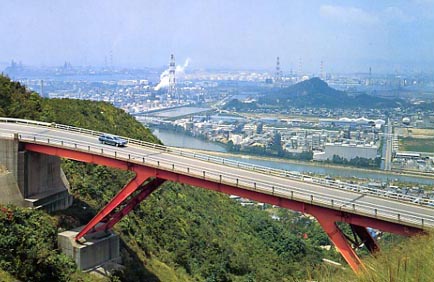

Industrieland: Japan

(Foto:

Archiv)

Kawasaki der Industriegigant

(Foto: Kawasaki- Archiv)

|

|

|

|

|

|

|

|

Im Zweiten Weltkrieg

war der Industriegigant einer der größten Rüstungslieferanten

im Inselreich, wurde aber auch somit eines der strategisch

wichtigsten Angriffsziele der Alliierten. Nach Kriegsende und

Japans Kapitulation lag bei Kawasaki ein Großteil der

Werksanlagen zerstört am Boden, dazu kam das von den

Siegermächten verhängte Verbot zum Bau jeglicher Flugzeuge. Um

die freien Kapazitäten dennoch auszulasten, wurden die zum Teil

noch vorhandenen Produktionsanlagen kurzerhand auf die Herstellung

von Getriebebaugruppen für Mopeds und Motorräder umgestellt.

Gemessen am Anspruch der Kundschaft, die ganz schnell und so

billig wie nur möglich die benötigten Sachen haben wollte, waren

die Kawasaki Produkte allerdings echte High-Tech Bauteile. Kein

Wunder. Bei der Belegschaft handelte es sich um hochqualifizierte

Flugzeugingenieure und Techniker, die Produktionsanlagen im

Aircraftwerk-Akashi waren zudem Präzisionsmaschinen erster

Klasse.

|

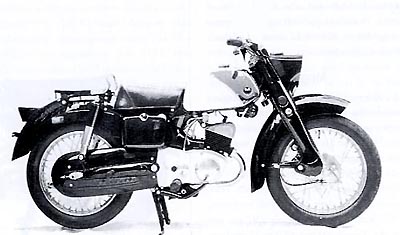

Meihatsu 125

(Foto:

Archiv)

|

|

Und so wundert es nicht,

dass man bereits 1949 den ersten eigenen 148 ccm

Einzylinder-OHV-Motor produzierte. Als nächstes folgte 1952 ein

250er Einzylinder-Zweitakt- Triebwerk. Allerdings nicht, weil bei

den Kawasaki-Leuten "Benzin in den Adern floss", sondern

weil im Wiederaufbau jeder Yen, der sich irgendwie verdienen

ließ, gebraucht wurde. Für den neuen Geschäftszweig gründete

das Unternehmen 1952 die Tochter-Firma Meihatsu. Hauptabnehmer der

Einbauaggregate waren in erster Linie die Motorradfirmen Fuji, IMC

und Gasuden. Es sollte allerdings nicht nur beim Bau dieser

Triebwerke bleiben. Kaum zwei Jahre nach der Gründung von

Meihatsu fertigte man einen 60 ccm Roller. 1954 folgte das erste

Meihatsu-Leichtmotorrad mit 125 ccm

Einzylinder-Zweitakt-Triebwerk.

|

Meguro 500

(Foto:

Archiv)

|

|

Gemessen an den

Aktivitäten des Mutterhauses tauchten die Umsätze von der

Motorradabteilung in der jährlichen Bilanz jedoch weit hinter dem

Komma auf. Peanuts, wie man heute sagen würde. Kawasaki gehörte

auch nach dem Krieg bald wieder zu den ganz großen Konzernen in

Japan, in der breiten Öffentlichkeit war der Firmenname jedoch

kaum bekannt. Diesen Imagemangel wollte man mit einem verstärkten

Engagement im Zweiradbereich verändern. Über Motorräder wurde

gesprochen und über Motorradsport euphorisch in den Zeitungen mit

dicken Überschriften berichtet. Als Werbeträger waren

Motorräder geradezu ideal. Bestes Beispiel hierfür war Honda.

Jeder im Kaiserreich kannte diese Firma, die Jugend träumte von

einem Honda Motorrad. Um den mühseligen Weg der jahrelangen

Entwicklungs- und Testphase abzukürzen, ging Meihatsu, alias

Kawasaki, Ende der fünfziger Jahre mit Meguro eine

Firmen-Kooperation ein. Nicht ohne Grund, schließlich war Meguro

in dieser Zeit gleich hinter Honda zweitgrößter

Motorradhersteller. Produzierte Honda überwiegend nur kleine

Hüpfer, hatte Meguro vom 50er Moped bis zum 500er

OHV-Viertakt-Twin ein breites Modellprogramm zu bieten. Rückblickend

gestalten sich für den Historiker die Jahre zwischen 1959 und

1963 in der Kawasaki, Meihatsu und Meguro-Motorrad-Geschichte als

"ziemlich" verworren. Maschinen, die Meihatsu gebaut

hatte, wurden über Meguro auf den Markt gebracht,

Meihatsu-Motorräder als Kawsakis verkauft, ab Mitte 1961

kümmerte sich die Kawasaki Auto-Sales um die Geschäfte und 1962

stand der Name Kawasaki in den Motorrad-Papieren von Meihatsu und

Meguro. Auch den Kawasaki-Bossen war die Sache offensichtlich

nicht geheuer und so wurde ab 1963 die Kawasaki Aircraft Co. in

Akashi für das Motorradgeschäft der ehemaligen Firmen Meihatsu

und Meguro zuständig. Und genau genommen darf dieses Jahr als

Geburtsstunde der Kawasaki-Motorräder gesehen werden.

|

|

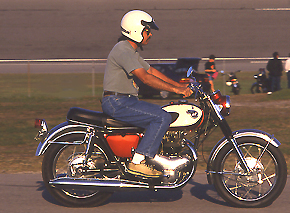

120er Einzylinder-Drehschieber-Kawasaki

C2SS von 1967

(Foto: Kawasaki-Archiv) |

|

Großes Vorbild für die

einheimischen Motorradhersteller war wie bereits erwähnt Honda.

Nicht nur, dass Soichiro Honda landauf, landab an jeder Ecke eine

Vertragswerkstatt hatte, er exportierte die Fahrzeuge auch in die

USA. Ein Markt, dem die Zukunft gehören sollte. Bei Kawasaki roch

man ebenfalls das Geschäft und gründete Ende 1964 in Los Angeles

eine Werksniederlassung. Wenig später folgte ein Verkaufsbüro in

Chicago. Um den amerikanischen Markt "zu erforschen",

exportierten die Manager aus Akashi zunächst das 125er

Einzylinder-Zweitakt-Modell "Omega". Mit diesem Flitzer

ließ sich jedoch kein amerikanischer Biker hinter dem Ofen

hervorlocken. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten waren

Motorräder über 500 Kubik gefragt. Hoch im Kurs standen in

dieser Zeit die englischen 650er Modelle von BSA und Triumph und

natürlich die Big-Bikes von Harley-Davidson.

|

Kawasaki W1-Modelle |

|

Nun wäre Kawasaki

allerdings nicht Kawasaki, würde man sich mit der Situation

einfach abfinden. Etwas Superlatives, Einzigartiges und

Extravagantes musste her. Ein Motorrad, das stärker, schneller und

besser als die Fahrzeuge

der Konkurrenz war, musste her, - ein Image, das Kawa bis zum

heutigen Tag pflegt. Für dieses Vorhaben brauchte sich die

Firmenleitung überhaupt nichts Neues einfallen zu lassen, man

bediente sich einfach aus der eigenen - von Meguro mit

übernommenen - Modellpalette. Der 500er K2-Twin wurde auf 650ccm

aufgebohrt und das Fahrzeug-Outfit geliftet.

|

Kawasaki W1 SS von 1968

|

|

Stolz wie Oskar präsentierten die Firmenbosse ihr neues Topmodell

im Oktober 1965 im Land der unbegrenzten Freiheit. Doch die

westliche Fachwelt konnte sich das Schmunzeln kaum verkneifen. Der

"brandneue" 650er Twin war eine fast 100-prozentige

Kopie der inzwischen veralteten englischen BSA A7. Das Bike aus

dem Land der aufgehenden Sonne wurde zum Verkaufsflop. Schnell

erkannte Kawasaki die fatale Fehleinschätzung des US-Marktes und

reagierte umgehend. Noch im gleichen Jahr brachte das Werk die A1

Samurai, einen 31 PS starken 250er Zweizylinder-Zweitakter, unters

sportbegeisterte Bikervolk. Auf einmal war der Name Kawasaki in

aller Munde. Der junge japanische Motorradhersteller wurde zum

Inbegriff agiler Zweitaktmaschinen. Die Samurai, später die 350er

Avenger und dann die 500er "Mach III" waren

phantastische Sportler, mit denen sich locker jeder dicke Hobel

verblasen ließ. Es waren rassige "Rennmaschinen mit

Straßenzulassung", die haargenau die Träume damaliger

Motorradfahrer erfüllten...

|

|

Kawasaki 250 A1 Samurai

|

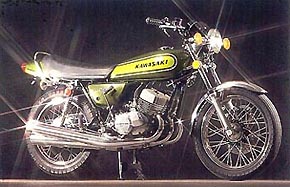

Kawasaki 500 H1 "Mach

III" |

"Mach III" |

|

Die Legende: Z1 von 1973

|

|

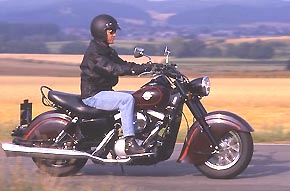

Easy Rider: Z900LTD von 1976

|

|

Z1000LTD von 1979

(Foto: Kawasaki-Archiv)

|

|

Kawasaki hatte es

geschafft. Weder Honda, noch Suzuki noch Yamaha konnten auf ein

vergleichbar sportliches, aber auch aggressives Image blicken. Das

selbst gesetzte Motto stärker, schneller

und besser als die anderen, pflegte Kawasaki bis zum

Exzess. Als Anfang der siebziger Jahre die Entwicklung einer

Vierzylinder-Viertakt-Maschine auf Hochtouren lief, die 1972 als

"Z1" berühmt werden sollte, war eine andere Gruppe in der

Versuchsabteilung mit zwei außergewöhnlichen Motorrädern

beschäftigt. Das eine war die "Tartar-Steak", eine 70 PS

starke, 750er wassergekühlte Square Four-Zweitakt-Maschine, die

im Versuch wahlweise mit Vergasern oder elektrischer

Benzineinspritzung erprobt wurde. Das andere

Experimental-Fahrzeug, mit dem Code-Namen X 99, hatte einen 58 PS

starken Zweischeibenwankel-Motor. Beide mit Sicherheit hoch

interessante Motorräder, allerdings auch mit kräftigem

Benzin-Durst. Nach der Ölkrise 1973 wurde die Weiterentwicklung

jedoch eingestellt. Heute stehen die beiden Maschinen im

Kawasaki-eigenen Werksmuseum.

|

Vierzylinder-Zweitakt-Prototyp:

Tartar-Steak |

Wankel-Prototyp: X99

|

Hamburg, auch "das

Tor zur Welt" genannt,

hatte Soichiro Honda 1961

mit Absicht

als europäischen

Firmensitz ausgesucht. Für den Japaner

war die

Hafenstadt

der Eintritt in die Alte Welt

|

|

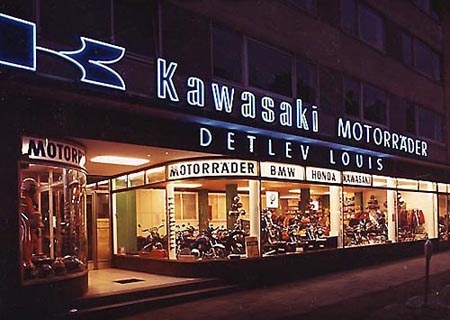

Neben der Honda- Werksniederlassung gab es an

der Alster einen weiteren Importeur, der damals gleichzeitig auch

größter Motorradhändler Deutschlands war, die Firma Detlev

Louis in der Rentzelstraße. Hier hatte man sich auf englische

Bikes spezialisiert, allen vorweg BSA. Anfang der Sechziger war

die Edelmarke sogar weltweit größter Motorradhersteller. Die

Geschäftsräume bei Louis waren modern und großzügig

eingerichtet, kein Vergleich zu vielerorts üblichen

Hinterhofschrauberbuden, die es noch zur Genüge gab. Als

hanseatischer Kaufmann hatte Detlev Louis seinen Betrieb picobello

durchorganisiert. Diese Gründlichkeit war offensichtlich auch

japanischen Geschäftsleuten aufgefallen. Ende 1967 standen

jedenfalls plötzlich drei Herren vom anderen Ende der Welt im

Geschäft. Was sie auf dem Herzen hatten, teilten sie Detlev Louis

unumwunden mit, sie suchten für Deutschland einen potentiellen

Kawasaki Importeur.

|

Der

Vollständigkeitshalber sei jedoch erwähnt, dass das

Versandhaus Neckermann in Frankfurt bereits 1966 einige der kernigen

650er Kawasakis

W1

Viertakt-Twins

nach Deutschland importiert hatte. Zu den ersten Vertragshändlern

gehörte damals

Anton Wolf aus Seligenstadt. Bis 2005 blieb Anton Wolf der

japanischen Marke treu. In der Szene machte er sich

als der "Kawa-Toni" einen Namen. |

Anton "Kawa-Toni" Wolf

|

|

Schnell

wurde man sich handelseinig und bereits ab Frühjahr 1968

konnte der Hamburger fünf Kawasaki Modelle anbieten:

F2/175, A1 250 Samurai, A7 350 Avenger, W1 650

und W2SS 650. Bei der F2 handelte es sich um die 175 ccm

Drehschieber gesteuerte Einzylinder-Zweitakt-Einstiegsdroge in die Kawa-Welt.

Einstiegsdroge deswegen, weil die beiden anderen Zweitaktgeschosse

A1 und A7 süchtig machen konnten. Süchtig nach Beschleunigung

und Geschwindigkeit. Die 250er A1 leistete 31 PS und war knapp 170

km/h schnell, die 350er A7 mit satten 42 PS rannte sogar 185

Sachen. Nachdem Klacks im Sommer 1968 die A1 getestet hatte, hielt

er mit seiner Meinung natürlich nicht hinter dem Berg: "...Diese

Drehschieber aber hatten unsere Motorradbegeisterten schon wieder

ganz wild gemacht, und es wehten gleich die tollsten Sagen durch

die Lande, so dass in den Gesprächsrunden plötzlich die

schlitzgesteuerten Zweitakter von Suzuki und Yamaha unter ferner

liefen eingestuft waren. Mensch, zwei Drehschieber! Für jeden

Zylinder einen - ! Das klang nach verkappter

Rennmaschine...". |

|

|

|

Hamburg "Tor zur

Welt": Kawasaki-Importeur Detlev Louis

(2 Fotos: Louis)

|

|

Pfeilschnell: 250er Samurai

|

Uriger Dampfhammer: 650er

W1

|

|

|

Genau das Gegenteil waren die 650er W1 und

W2SS. Hierbei handelte es sich um freche BSA A7 Kopien, die in

Japan zwar hohes Ansehen genossen, sonst allerdings nur müdes

Lächeln verursachten. Mit den Zweitaktern ließ sich ein gutes

Geschäft machen, von den 650er Dampfhämmern brachte man nur

sieben Fahrzeuge an den Mann.

Bei der Zulassung, auch die Kawas mussten

jeweils per Einzelabnahme durch den TÜV gebracht werden, und dem

Vertrieb profitierte Detlev Louis von seiner langjährigen

Erfahrung mit den englischen Bikes. Ein Teil der Händlerschaft

ließ sich als Kawasaki-Partner gewinnen, andere wurden

angeworben. Zu den Pionieren gehörten Spaett in München,

Heinrich Ronsdorf in Schwelm, Reinhard Scholtis in Köln,

Motorrad-Bangert in Bielefeld und Motor-Rauscher in Weißenberg.

Der Name Kawasaki stand von Anfang für starke

und schnelle Maschinen. Es sollte aber noch dicker kommen. Anfang

1969 brachten die Japaner die 500 H1 „Mach III" auf den

Markt. Wieder ein Zweitakt-Geschoss, nun aber mit 500er

schlitzgesteuertem Dreizylinder-Motor, 60 PS stark und 200 km/h

schnell. Wau! Schon am 16. April scheuchte Klacks eine

Testmaschine von Detlev Louis über den Nürburgring. Es war die

"stärkste Serien-500er, die der Markt zu bieten hatte".

Auch kein Wunder, denn "...aus dem Stand kam man bis 100 km/h in

einer Zeit unter fünf Sekunden... „ und "...was natürlich

einen gewitzten Fahrer notwendig machte, der mit dem aufsteigenden

Vorderrad fertig werden konnte...". Etwas Vergleichbares

hatte es bisher noch nicht gegeben. Ein Straßenrennmotorrad für

jedermann und das zu einem Preis von nur 4300 Mark.

Der Vormarsch japanischer Motorräder war bei

uns voll im Gange. Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki waren in

aller Munde, das Geschäft boomte. Und so war es nur logisch, dass

Kawasaki die Sache selbst in die Hand nehmen wollte. Ende 1975

kündigten die Japaner Detlef Louis den Importeursvertrag und

eröffneten ab 1976 eine eigene Werksniederlassung in Frankfurt,

die seit 1981 in einem Neubau in Friedrichsdorf beheimatet ist.

|

|

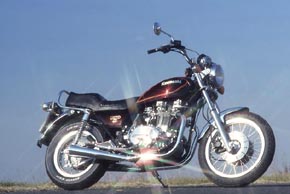

Reisemobil Anfang der 80er

Jahre: Z1300

Generationswechsel: Z1000 von

1977 und Zephyr 1100 von 1996

|

|

Asphalt-Brenner: GPZ900 von 1983 |

Aufgeladen: Z750 Turbo von 1983

|

|

Soft-Chopper: LTD750 von 1983

|

Superbike: Z1000R von 1983

|

|

Wetzhobel: GPZ600R von 1985

|

Pistenschleuder: KLR650 von 1986

|

|

Einstiegsdroge: GPZ500S von 1986

|

Wohnmobil: Voyager von 1987

|

|

Nakedbike: ZR750 von 1999

|

Cruiser: VN1500 von 2000

|

|

Yesterday: W650 von 1999

|

Spaßmobil: KL650C von 2003

(Foto: Kawasaki)

|

|

Kawasaki blieb natürlich seinen Prinzipien treu und präsentierte

1978 die Z1300, keine andere Serienmaschine war größer, schwerer

und stärker, und 1984 war die GPZ900R mit 240 km/h schnellstes

Straßenmotorrad. Ein Ende der Gigantomanie war und ist bis heute

nicht in Sicht. Auch in den kleinen Klassen versucht Kawa die

Konkurrenz immer wieder zu übertrumpfen. Mit Erfolg. "Schneller,

stärker, besser", nichts hat sich geändert, David gegen

Goliath.

|

|