|

Motorrad-Marken |

|

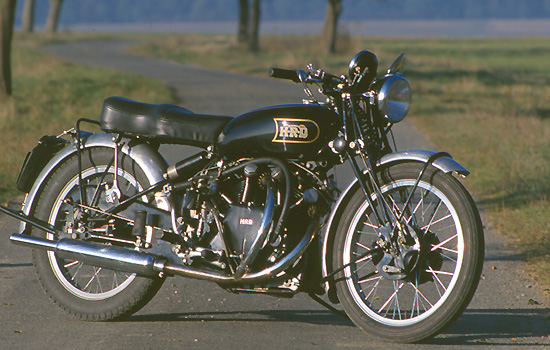

Vincent 1000 Black Shadow von 1948 und Vincent 1000 Black Prince von

1955

"Gentleman & Speedmaster"

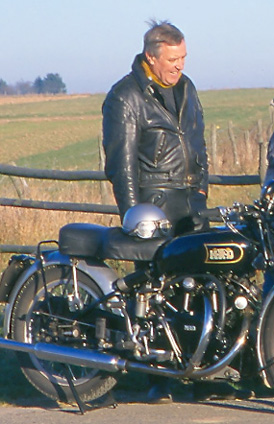

In den 1950er Jahren war Philip C.

Vincent Englands exklusivster Motorradhersteller. Mit der Black Prince

brachte der geniale Konstrukteur 1955 weltweit das erste Motorrad mit

einer Fiberglas-Vollverkleidung

auf den Markt. Für den legendären

Ruf der Firma jedoch sorgte bereits

ab 1948 die sagenhafte Black Shadow. Die Vincent-Ära hindes dauerte

nicht lange, im Dezember 1955 rollte das letzte

Nobelbike, es war eine

Black Prince, aus den geheiligten Hallen in Stevenage.

Text: Winni Scheibe

Fotos: Winni Scheibe, Vincent-Archiv Kurt Schupp |

|

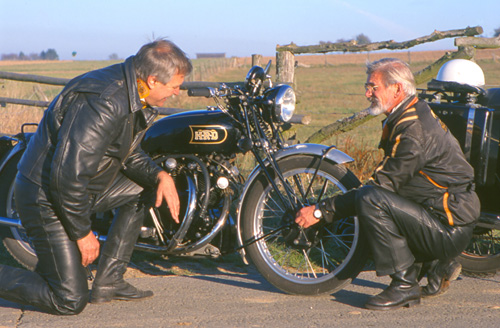

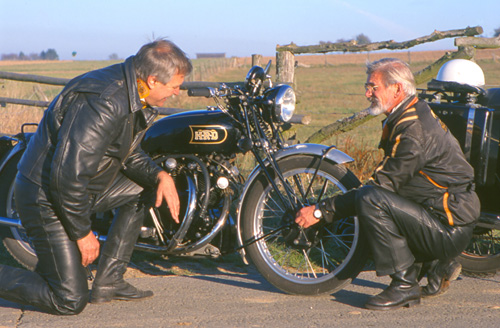

Bernd Stutz und Manfred Kinne

Vincent Black Shadow von 1948 und Vincent Black Prince von 1955

|

|

Motorradfahren

und Motorrad fahren ist längst nicht das Gleiche. Besonders in schlechten

Zeiten. Bei uns war man nach Kriegsende zunächst mit dem Wiederaufbau

beschäftigt. Zwar blühte bald der Zweiradmarkt, doch das Angebot waren

durch die Bank weg "Brot-und-Butter-Maschinen". Preisgünstige und

robuste 98er, 125er, 200er und 250er Kräder, für den täglichen Weg ins

Büro, zur Arbeit oder in die Lehre. Wer von einer schweren Maschine

träumte, konnte sie an einer Hand abzählen: NSU OSL, Zündapp KS601

sowie die 500er und 600er BMW. An englische Maschinen war nicht zu denken. Erstens gab es

kaum jemand, der sich um den Import kümmerte, und zweitens waren die

"Ladies" viel zu teuer. Doch davon "spinnen" war nicht verboten. Wenn

sich die Motorradfreunde nach getaner Arbeit am Stammtisch oder am

Wochenende ums Lagerfeuer trafen, wurde kräftig "Benzin geredet". "Das

MOTORRAD" war für sie die Bibel, und die Berichte von Ernst "Klacks" Leverkus galten als Offenbarung. Immer wieder brachte der Testguru die

Gemüter in Wallung. 1955 mit den "Supervögeln": 650er Ariel Huntmaster,

650er Triumph Thunderbird und 1000er Vincent Black Prince. Auch für

"Klacks" war die Vincent eine Traummaschine. Angeblich gab es in

Deutschland nur fünf Stück davon. In Wirklichkeit gesehen, geschweige

selbst gefahren, hatte er noch nie eine. Dafür war ihr Ruf um so größer:

"Tempo 200 garantiert ab Laden - Wenn du bei dem Tempo einen Maikäfer

auf die Nase kriegst, hast du ein gestanztes Loch im Kopf". Und dann gab

es noch die Story aus Paris: von den acht, die in einem Jahr verkauft

worden waren, erschlugen sieben noch im gleichen Jahr ihre Fahrer. Über

kein anderes Motorrad wurde mehr diskutiert, spekuliert und Geschichten

erzählt als über die Vincent. |

|

Traummaschine in Deutschland

500er BMW R51/3

NSU OSL 601

|

|

Ende 1955 passierte es, Klacks traf Mr. Minor mit seiner nagelneuen Vincent Black Prince. Ein unglaublicher

Donnerbolzen, fast doppelt so teuer wie die 500er BMW, dafür aber mit

1000 ccm, satten 55 PS, einer pechschwarzen, gewaltigen Vollverkleidung

und atemberaubender Beschleunigung: Erster Gang bis 104 km/h, zweiter

Gang bis 136 km/h, dritter Gang bis 175 km/h! Und im vierten Gang? Mr. Minor lachte: "Straßen für den vierten Gang bei sportlicher Fahrweise

gibt es in Europa für diese Maschine kaum!" Und: "Selbst bei Halbgas

bleibe ich noch immer der schnellste Mann auf den Straßen in

Deutschland. Und dann sind 120 Meilen schon viel zu viel - selbst auf

der Autobahn - und das ist noch nicht einmal Höchstgeschwindigkeit, das

sind erst 192 km/h." Spätestens jetzt war jedem klar, warum Klacks

seinen Vincent-Bericht "Trauben, die hoch hängen" nannte.

|

|

Zwar nicht Mr. Minor, sondern Manfred Kinne mit seiner perfekt

restaurierten Vincent Black Prince

|

|

In England konnten die Motorradfans mit Fug

und Recht mächtig stolz auf ihre Fabrikate sein. Schließlich war man

Marktführer. Schwere Maschinen von BSA, Triumph, Ariel, Matchless, Royal

Enfield, Norton, AJS, Scott, Panther, Rudge, Sunbeam, Velocette und

Vincent waren rund um den Globus heiß begehrt. Und nach der berühmten

Edelschmiede Brough Superior hatte sich mit Vincent obendrein auch noch

ein würdiger Nachfolger gefunden. Dass diese Marke einen so guten Ruf

genoss, lag an der Firmenphilosopie. Philip C. Vincent hatte nämlich die

gleiche Einstellung wie sein Automobilkollege Sir Henry Royce, er

verwendete nur das Beste vom Besten für seine teuren Motorräder. Vincent

Maschinen waren schnell, stark und exklusiv.

|

|

Zu neuen Ufern

Vincent 1000 Rapide

|

|

Nur sieben Jahre nach Wiederaufnahme

der Produktion nach Kriegsende, verließen bereits 1952 pro Woche mehr als sechzig

Maschinen das kleine, aber feine Werk in Stevenage/Südengland. Für P.C.V.,

wie er kurz und bündig von Freunden und Bewunderern genannt wurde, war

das allerdings kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Trotz

allgemein gut gehender Geschäfte bekam die Motorradbranche zusehends

Konkurrenz durchs Auto. Für das Geld, was eine 1000er Vincent kostete,

gab es mittlerweile schicke Kleinwagen. Entgegen englischer

Gepflogenheiten war Phil Vincent längst klar, dass sich nicht die

Motorradkundschaft, sondern die Hersteller der neuen Situation anpassen

müssten. Und hierfür gab es nach seiner Meinung nur eine Chance am Ball

zu bleiben: das Motorrad brauchte eine Verkleidung. Mit diesem Thema

hatte sich P.C.V. bereits in den dreißiger Jahren als junger Ingenieur

beschäftigt. Damals wurden Versuchsverschalungen aus Alublech

handgedengelt. Doch zu einer Serienfertigung kam es nicht, der Zweite

Weltkrieg funkte dazwischen, und die Kapazitäten wurden für andere Dinge

gebraucht. |

|

Der Zeit um Meilen voraus:

Vincent Black Prince

|

|

Anfang der Fünfziger machte ein neuartiges Material von sich reden. Es

war ein duroplastischer Kunststoff, aus dem sich Faserverbundwerkstoffe

fertigen ließen. Cromwell, Hersteller des legendären Halbschalenhelms,

verwendete in Großserie diesen glasfaserverstärkten Polyesterharz, auch

Fiberglas oder kurz GFK genannt. Das Außenmaterial bestand aus mehreren

Schichten Glasfasergewebematten, die mit Kunstharz getränkt waren. Die

Fiberglas-Schale wurde handlaminiert und zeigte hervorragende

Eigenschaften. Sie war superleicht, dafür aber außergewöhnlich stabil,

unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und Lösungsmittel, ließ sich

individuell lackieren und mit Aufklebern dekorieren.

|

Cromwell-Träger

Jim Redman,

Honda-Werksfahrer

und sechsfacher Weltmeister

(Foto: Archiv-Redman) |

|

|

Vollkommen neuer Werkstoff:

Duroplastischer Kunststoff

|

Und genau

aus diesem Wundermaterial wollte Phil Vincent die Verkleidungen bauen.

Allerdings war in der Motorradbranche so etwas überhaupt noch nicht

gebräuchlich. Vergleichbares, von dem man hätte abspicken können, gab es

also nicht. Der Visionär versprach sich von seiner Idee gleich zwei

gewaltige Vorteile für den Motorradfahrer: Zum einen sollte die

Verkleidung bei Regenwetter den ekligen Straßenschmutz fernhalten und

zum anderen bei schneller Fahrt vor lästigem Fahrtwind schützen.

|

|

|

Zunächst galt es einen Prototyp zu

entwerfen. Aus Holz, Gips sowie Pappmaché wurden ein breiter

Vorderradkotflügel, Motorseitenabdeckungen, eine Hinterradverkleidung,

eine lenkerfeste Oberteilverkleidung sowie Beinschilder, die so geformt

waren, dass sie gleichzeitig den Fahrtwind als Kühlluft auf das

Triebwerk leiteten, modelliert. Diese Modelle dienten zur Herstellung

der jeweils benötigten Negativformen, in die die Glasfasermatten

einlaminiert wurden. Damit die Bauteile über die gesamten Flächen eine

gleichbleibende Wandstärke erhielten, war es jedoch wichtig, dass die

Fiberglasmatten faltenfrei in den Formen lagen und gleichmäßig mit Harz

durchtränkt wurden. Dieses Laminieren verlangte viel Geschick und

gewissenhafte Fertigungsweise, was man sich allerdings erst mühselig

erarbeiten musste. Rund ein Jahr verging, bis man die Sache im Griff

hatte und sich alle GFK-Bauteile passgenau und mit einer tadellos glatten

Oberfläche herstellen ließen. |

|

Auch auf dem Wasser war P.V.C. der Zeit

voraus:

Vincent "Amanda Water-scooter"

(Foto: Vincent-Archiv Kurt Schupp)

|

|

In diesem Zusammenhang sei ein kurzer Einschub erlaubt. P.V.C.

war nicht nur zu Lande, sondern auch auf dem Wasser seiner Zeit weit

voraus. Er konstruierte und baute den ersten "Water-scooter". Das Ding sah wie ein

über die Wasseroberfläche flitzender Delphin aus, auf dem quietschvergnügt ein Menschenkind hocken konnte. Den pfiffigen

Wasserfloh hatten die Vincentleute aus Fiberglas gefertigt, für den

Antrieb sorgte ein kleiner Zweitakt-Motor. So sensationell der "Amanda Water-scooter" aber auch war, so schnell wurde das niedliche

"Speed-boat" ein "Submarine". Erst viele Jahre später "erfanden" Suzuki,

Kawasaki und Yamaha das Spielzeug neu. Bei den Japanern hießen die

Wasserflitzer fortan Wet-Bike, Jet-Ski und Wave-Runner.

|

|

Die Sensation auf der "Earl´s Court Show" in

London:

Vincent Black Prince

|

|

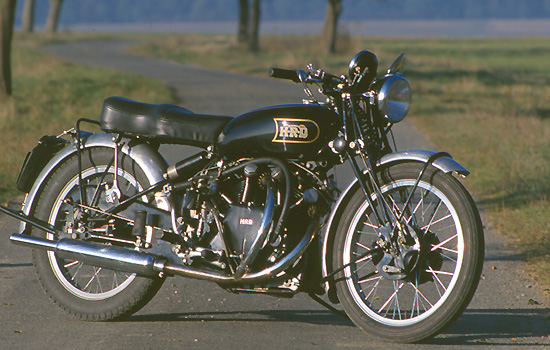

Doch

zurück zur Fiberglas-Idee. Im Herbst 1954 präsentierte die Nobelmarke

bei der "Earl´s Court Show" in London

die vollverkleideten 1000er Tourensportler Black Knight und Black

Prince. Was sich unter den schwarzen Kunststoffhäuten verbarg, wussten

zunächst aber nur Insider. P.C.V. hatte sich nämlich einen geschickten

Schachzug ausgedacht. Als Basis für die Black Knight diente die Rapide

mit 45 PS Motor, und die Black Prince war im Prinzip eine

vollverkleidete Black Shadow mit 55 PS Triebwerk. Die Luxusliner

gehörten zur vierten und letzten Vincent-Generation, der “Serie D“. Die

besonderen Merkmale dieser Baureihe waren: 6-Volt-Batteriezündung,

geänderter Rückgrat-Rahmen ohne integrierten Öltank (das kostbare Öl für

die Trockensumpfschmierung dümpelte nun in einem separaten

Vorratsbehälter), fast liegendes, hydraulisch gedämpftes Mono-Federbein

für die Hinterradschwinge, ein neuer hinterer Hilfsrahmen und nur noch

eine Trommelbremse am Hinterrad. Die hydraulisch gedämpfte

Girdraulic-Gabel gehörte dagegen bereits seit 1948 zur

Standardausstattung.

|

|

Vincent Black Prince Logo

|

|

Bei der Lackierung war damals bekanntlich

alles erlaubt, solange es sich um Schwarz handelte. Und so waren die

Black Knight und Black Prince von vorne bis hinten pechschwarz, nur

rechts und links sorgten je ein dezenter goldener Zierstreifen für "Farbenpracht". Echte Aufregung herrschte dagegen in der Motorradszene.

Solche Maschinen hatte keiner erwartet. Mit diesen extravaganten

Motorrädern wollte Vincent aber nicht nur seine Innovationsfähigkeit

demonstrieren, sondern auch mit dem weitverbreiteten Negativ-Image,

Motorradfahrer seien verdreckte und ölverschmierte Gesellen, Schluss

machen. P.C.V. pries seine neue Kollektion als Tourensport- und

Reisemaschine für bequeme und ermüdungsfreie Langstreckenfahrten.

|

|

Rolls-Royce auf zwei

Rädern

Vollverkleidetes Sporttouren-Motorrad anno

1955 |

|

Trotz der Verpackungskunst hatte der geniale

Konstrukteur aber auch an den praktischen Teil gedacht. Um die

erforderlichen Servicearbeiten zu erledigen, ließen sich mit wenigen

Handgriffen die Seitenverschalungen abnehmen und die

Hinterradverkleidung hochklappen. Hohe Qualitätsmerkmale und eine

sprichwörtliche Wartungsfreundlichkeit waren weiterhin die

herausragenden Eigenschaften der Vincent. Alle Inspektionsarbeiten

konnten problemlos mit dem Bordwerkzeug vom Besitzer selber durchgeführt

werden. War in der damaligen Motorradwelt die Schrauberei am Straßenrand

jedoch ein Muss, erreichte die Vincentfraktion dank der hohen

Zuverlässigkeit ihrer Maschinen sicher jedes Ziel. Und zum Verreisen

waren Knight und Prince geradezu prädestiniert. Als Zubehör gab es einen

Gepäckträger, dazu passende Seitenkoffer aus Kunststoff, ein

Zusatzschild für die Windschutzscheibe und einen ledernen Tank-Überzug.

Serienmäßig hatte dagegen die "Serie D" die Vorrichtung zum Aufbocken.

Via langem Hebel ließ sich das Bike kinderleicht auf den Hauptständer

hieven.

|

|

|

|

Diese

komfortablen "Rolls-Royce auf zwei

Rädern" hätten eigentlich die Oberknaller werden müssen. Doch Phil

Vincent hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nur wenige konnten

sich für diese neue Art von Motorrad begeistern. Das Gegenteil war sogar

der Fall. Der angestrebte Imagewechsel stieß auf Ablehnung. Die damalige

Motorradwelt wollte weiterhin "open-air" durch die Gegend brausen, und

gegen Nässe und Kälte vertraute man lieber den bewährten Klamotten von Barbour oder Bellstaff. Auch wenn der Begriff

"Plastikschüssel" noch

nicht gebräuchlich war, so waren sich die Experten dennoch einig, eine

Kunststoff- Verschalung hatte am Motorrad einfach nichts zu suchen. Und

so half weder der legendäre Ruf, noch die mutige Innovation. Nur ein

Jahr nach Vorstellung der umstrittenen Black Knight und Black Prince musste die Nobelmarke die Fabriktore für immer schließen. Dabei war

Vincent längst zum Mythos geworden. Die Edelschmiede baute in den

Fünfzigern die schnellsten und teuersten Straßenmotorräder der Welt, für

viele galt die Black Shadow als Traummaschine schlechthin.

|

|

Die Vincent-Saga

|

|

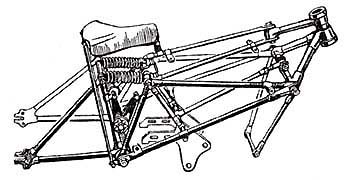

Begonnen hatte die Vincent-Saga recht früh.

Bereits in seiner Jugend interessierte sich der Sohn eines reichen

argentinischen Rinderfarmers für technische Dinge. 1919, damals war der

Pfiffikus gerade 11 Jahre alt, schickten ihn seine Eltern zum weiteren

Schulbesuch nach England. Mit 14 Jahren bestand er als Bester die

Aufnahmeprüfung zur Ingenieurschule in Cambridge, und kaum 16 Jahre alt

modifizierte er seine 350er BSA mit einer Hinterradfederung. Zwei horizontal liegende Schraubenfedern übernahmen die Federarbeit der

selbst konstruierten und zusammengeschweißten Dreiecksschwinge. Mit

diesem System hatte der junge Vincent 1927 das Vorbild für die von

Yamaha Mitte der siebziger Jahre als Weltneuheit präsentierte "Cantilever-Federung"

erfunden...

|

|

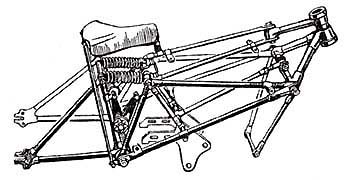

Philip

C. Vincent "Cantilever-Rahmenkonstruktion"

(Foto:

Werk) |

|

Zu jener Zeit lernte er Howard R. Davies,

dessen H.R.D.-Motorräder in England sehr bekannt waren, kennen. Vincent

stieg bei Davies ins Geschäft ein, die dazu benötigten Finanzen lieh er

sich bei seinem Vater. Die beiden Motorradenthusiasten nannten ihre

Firma "The Vincent H.R.D. Company Ltd.", mit Sitz in Stevenage. Man

baute eigene Fahrwerke und bestückte sie mit 250er, 350er, 500er und

600er Triebwerken von Villiers, Rudge und JAP. In puncto Bremsanlage

tüftelte Vincent 1933 etwas ganz Besonderes aus. Jeweils zwei

Halbnaben-Trommelbremsen mit 178 mm Durchmesser sorgten am Vorder- und

Hinterrad für gute Bremswerte. Diese Stopper erwiesen sich als so gut,

dass sie bis zur Firmenschließung beibehalten wurden. Der Fahrzeugverkauf

war mittlerweile gut in Schwung gekommen, und Vincent konnte noch im

gleichen Jahr den bekannten australischen Motorenkonstrukteur Phil

Irving engagieren. Umgehend machten sich die beiden Techniker an die

Konstruktion eines 500er Einzylinder-Viertakt-ohv-Motors. Auf Anhieb war

der Single erfolgreich.

|

|

1937 erster 1000er Vincent

V2-Motor: "plumber`s nightmare" |

|

Nur zwei Jahre nach Einführung der neuen

500er Modellgeneration tüftelten Vincent und Irving am nächsten Knüller.

Sie hatten zwei 500er Motoren zu einem 1000er V-Triebwerk zusammengekoppelt. Auf das neue Gehäuse ließen sich pfiffigerweise

Zylinder, Kolben und Zylinderkopf vom erprobten 500er Eintopf stecken.

Gut 45 PS leistete das V2-Aggregat, das kurzerhand in das kaum

veränderte Diamond-Chassis vom Single eingebaut wurde. Die 1000er

Vincent H.R.D. Rapide “Serie A“ sorgte für Schlagzeilen in der

Fachpresse und ließ die Gerüchteküche mächtig brodeln. Die “A-Twin“ war

nämlich das erste Serien-Motorrad der Welt, das über 110 Meilen pro

Stunde (etwa 180 km/h) erreichte. Aber kaum einer erreichte je dieses

Tempo. Wo gab es schon die Straßen, auf denen man eine derartige

Geschwindigkeit hätte fahren können. Und so trauten sich wohl nur ganz

wenige Piloten, den Gashahn bis zum Anschlag voll aufzudrehen. Zum

Glück. Das Triebwerk war nämlich noch nicht ausgereift. Zahlreiche

außen liegende Ölleitungen waren zur Versorgung der lebenswichtigen

Schmierstellen erforderlich. Und da es immer wieder vorkam, daß die

Anschlussstellen leckten, hatte der "A-Twin" bald seinen Spitznamen "plumber`s

nightmare", was soviel wie "Klempners Alptraum" bedeutet, weg. Bis 1939,

als auch England in die Kriegswirren gerissen wurde, hatte man von der

1000er Rapide gerade mal 78 Maschinen bauen können.

|

|

Nur 78 Maschinen wurden von der

ersten 1000er Vincent gebaut |

|

Gleich nach Kriegsende gings in Stevenage

weiter. Zusammen mit Chefkonstrukteur Phil Irving entwickelte Vincent

eine neue Modellpalette, die als Baukastensystem ausgelegt war. In den

Rahmen ließen sich wahlweise der Ein- oder Zweizylinder-Motor einbauen.

Von einem Chassis im herkömmlichen Sinne konnte allerdings kaum die Rede

sein. Hauptbestandteil war lediglich ein stabiles Rückgrat aus

Vierkantrohr, das direkt am Zylinderkopf angeschraubt wurde und das

gleichzeitig als Öltank diente. Die Führung des Vorderrades erledigte

die ungedämpfte Brampton-Trapezgabel. Bei der Hinterradfederung blieb

man bei Bewährtem. Die Lagerung der Dreiecksschwinge war direkt am

Motorgehäuse angeflanscht, und wie vor dem Krieg übernahmen zwei fast

liegende Federelemente die Federarbeit. Nur aus diesen drei Bauteilen -

Trapezgabel, Rückgratrahmen und Dreiecksschwinge - bestand das

Fahrgestell. Der Motor diente als mittragendes Element. Auf die

klassischen Speichenräder war vorne ein 3.25-20 und hinten ein 3.50-19

Avon-Reifen montiert. Die Bremsarbeit übernahmen am Vorder- und

Hinterrad je zwei Trommelbremsen. Baukastensystem war auch bei der

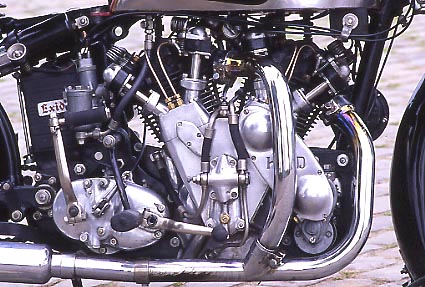

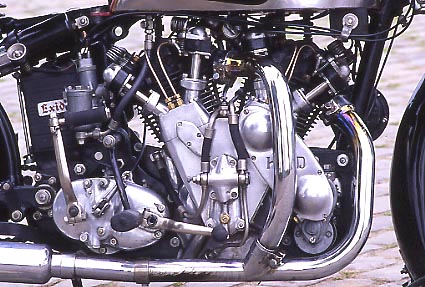

Konstruktion des 500er und 1000er Triebwerkes angesagt. Etliche

Bauteile, wie zum Beispiel Zylinderköpfe, Zylinder, Kolben und viele

Kleinteile, ließen sich in beiden Motoren verwenden. War beim

Einzylinder das Getriebe noch nach echt englischer Sitte hinter dem

Motor angeflanscht, bestand der V2 aus einem Block, in dem das

Vierganggetriebe gleich mit untergebracht war. Beachtlich war die

Kupplung. Da es damals noch keine hochwertigen Materialien gab, bestand

die Kupplung aus zwei Bauteilen: einer über Bowdenzug betätigten

Einscheiben-Trockenkupplung und einer zusätzlichen Servo-Trommelkupplung,

vergleichbar mit einer Trommelbremse. Kuppelte der Fahrer aus, wurden

die vier Kupplungsbeläge in die Trommel gepresst, und so konnte das

enorme Drehmoment des V-Motors verlustfrei an das Getriebe

weitergeleitet werden. Der nächste Clou war der Ventiltrieb. Damit die

Stößelstangen möglichst kurz blieben, waren die beiden über Zahnräder

angetriebenen Nockenwellen hochgelegt, und die Kipphebel betätigten die

Ventile unterhalb der Ventilfeder. Auch auf geringes Gewicht legte man

damals großen Wert. Aus diesem Grund waren Motorgehäuse, Zylinder und

Zylinderköpfe aus Aluminium gefertigt. Die ersten Modelle 1946 waren die

500er Meteor mit 26 PS und die 45 PS starke und 175 km/h schnelle 1000er

Rapide.

|

|

1000er Vincent Black Shadow Motor von 1948

|

|

Genau wie

vor dem Zweiten Weltkrieg beteiligte sich Vincent bald wieder im

Rennsport. Für 1947 entstand die "Gunga Din", mit der Werksfahrer George Brown zahlreiche Rennerfolge

erringen konnte. Die "Gunga-Din" wurde zur Legende und war mit

Sicherheit die wohl schnellste jemals gebaute 1000er V2-Renn-Vincent.

Das Triebwerk hatte man nach allen Regeln der Kunst getunt. Beflügelt

von den Erfolgen beschloss man noch im gleichen Jahr, das gesammelte

Know-how in einer Straßenmaschine unterzubringen Als Basis diente die

Rapide "Serie B". Das Fahrwerk blieb, abgesehen von den

Dunlop-Aluminium-Hochschulterfelgen und zur besseren Kühlung verrippten

Trommelbremsen, serienmäßig. Das Hauptaugenmerk legte die

Vincent-Rennabteilung auf das Triebwerk. Die Pleuel wurden erleichtert

und hochglanzpoliert, Ein- und Auslasskanäle optimiert, scharfe

Rennnockenwellen eingebaut, die Verdichtung von 6,8 auf 7,3 erhöht und

die Standard-Vergaser gegen große Amal-Vergaser vom Typ 279 mit 1

1/8-Zoll Durchlass getauscht. Freizügig konnten die Amal-Vergaser die

Luft durch offene Ansaugtrichter schnorcheln, und fast ungehindert

gelangten die Abgase durch die 2-in-1-Auspuffanlage ins Freie. Das

Standard-Getriebe ersetzte man gegen ein Renngetriebe mit extrem langen

ersten Gang. Das Tuning konnten sich sehen lassen, die Leistung

kletterte von 45 PS auf beachtliche 55 PS bei 5700/min. Zur besseren

Wärmeabfuhr ließ sich Vincent etwas Interessantes einfallen: Das

Triebwerk wurde in einem Spezialverfahren schwarz lackiert. |

|

Schwarz wie die Nacht und schnell wie der Schatten:

Vincent Black Shadow

|

|

|

|

Eine weitere

Besonderheit dieser Supersportmaschine wurde der riesige Smiths-Tacho,

dessen Skala in der "Meilenausführung" bis 150 und mit der

"Kilometereinteilung" bis 250 Sachen reichte. Auf dem Tank klebte mit

dicken Lettern das "H.R.D."-Logo, und vorne am Steuerkopf gab es einen

Aufkleber mit dem geflügelten Götterboten Merkur, Symbol für

Schnelligkeit und Kraft. Und weil das Bike schwarz wie die Nacht und

schnell wie der Schatten war, wusste man auch gleich einen Namen: Black

Shadow. |

|

Schon zu Bauzeiten eine Legende:

Vincent Black Shadow Serie B

|

|

Anfang 1948 kam die Vincent Black Shadow

"Serie B" auf den Markt. Dank

des niedrigen Schwerpunktes verfügte die "zulassungsfähige Rennmaschine"

über ein ausgesprochen gutes Handling. Eingefleischte Fans schwärmten

sogar von exzellenten Fahrwerksqualitäten: Draufsetzen, sich wohl fühlen

und losdüsen. Dabei musste die ersten Black Shadows "Serie B" sogar noch

mit der spindeldürren ungedämpften Brampton-Trapezgabel vorlieb nehmen.

Auch die Hinterradfederung arbeitete ohne hydraulischen Dämpfer.

Lediglich einstellbare Reibungsdämpfer minderten in der Trapezgabel und

für das Hinterrad das unkontrollierte Nachschwingen der Federelemente.

Doch welches Motorrad verfügte Anno 1948 schon über einen Federrahmen.

In einer Zeit, in der etliche Experten noch steif und fest davon

überzeugt waren, dass nur Fahrwerke mit starrer Hinterachse eine optimale

Straßenlage vermitteln können. |

|

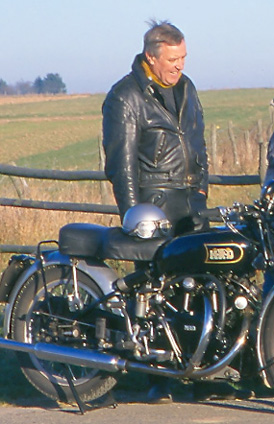

Bernd Stutz auf seiner Vincent Black Shadow

von 1948

|

|

Vincentfahrer standen über diesen Dingen. Besonders, wenn es um

Beschleunigung und Durchzug ging. Im großen Gang ließ sich der "Schwarze

Schatten" ruckfrei ab 50 Knoten in wenigen Augenblicken bis auf über 200

km/h katapultieren. Wer damals den Akteur aber nach dem Topspeed fragte,

bekam in der Regel die coole Antwort: "Weit über 120 Meilen pro Stunde".

Wo allerdings der verwegene Reiter dieses Tempo "erfahren" hatte, konnte

oder wollte er nicht verraten. Geeignete Autobahnen, die für diesen

Affenzahn geschaffen waren, gab es kurz nach Kriegsende ja noch nicht.

Doch sei es, wie es will. Wer mit der 1000er Vincent H.R.D. Black Shadow

"Serie B" unterwegs war, war "King of the Road". Kein anderes Bike war

schneller.

|

|

|

|

Die Kunde über diese Supermaschine

verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Ein Mythos war geboren, die Black Shadow wurde zur Traummaschine einer ganzen Motorradfahrergeneration.

Allerdings nur wenige konnten sich diesen Traum erfüllen. Lediglich 80

Black Shadows von der "Serie B" verließen das Werk.

|

|

Vincent on Tour:

Black Shadow und Black Prince

|

|

Und nun zum Schluss, doppelsinnig sogar. Für

Phil C. Vincent war die Motorradfertigung ein kostspieliges Unterfangen.

Bei jeder Maschine legte er gut 200 Mark drauf. Und so wundert es nicht,

dass bereits 1950 das Unternehmen bei den Banken mit rund 2,2 Millionen

Mark in der Kreide stand. Zwar versuchte man mit Fremdaufträgen und

Entwicklungsarbeiten sich über Wasser zu halten, doch das Ende war

unabwendbar. Auch die beiden superlativen Modelle Black Knight und Black

Prince konnten die Firma nicht mehr retten. Von den beiden

Fiberglas-Bikes wurden jeweils nur 150 Maschinen gebaut. Am 18. Dezember

1955 verließ die letzte Vincent, eine Black Prince, das Werk in

Stevenage.

|

|

"Schattenreiter & Königssohn"

Was zwei Vincentfahrer über ihre Maschinen

sagen

|

|

Für die Vincent-Story brachte Bernd Stutz

seine Black Shadow

von 1948 und Manfred Kinne seine Black Prince von

1955 mit.

Eines der herausragenden Merkmale dieser Nobelräder ist ihr

Baukastensystem. Black Shadow und Black Prince basieren auf

dem gleichen

Konstruktionsprinzip und doch sind sie grundverschieden. Die eine ist

ein kompromissloser Supersportler, die andere eine komfortable

Tourenmaschine. In den fünfziger Jahren waren

Vincent Motorräder

Traummaschinen, sie haben an Ausstrahlung

und Faszination nichts verloren.

|

|

Vincent-Experten: Bernd Stutz und Manfred

Kinne |

|

Als direkter Ableger der legendären Gunga-Din war die Black Shadow

eigentlich das erste Superbike. Eine Rennmaschine mit Straßenzulassung,

gebaut um möglichst schnell von A nach B zu kommen", erzählt Bernd Stutz

über seinen schwarzen Schatten.

|

Ein

Motorrad ohne Schnickschnack, mit Technik zum Durchgucken, stark,

schnell und mit Fahrleistungen, die für damalige Verhältnisse

unvorstellbar waren. Das Getriebe ist rennmässig

abgestuft, den ersten Gang kann man bis über 100 km/h ziehen. Dabei lässt

die Fahrbarkeit keine Wünsche offen. Ist der vierte Gang eingelegt,

bestimmt die Gashand das Tempo, selbst in Ortschaften braucht man nicht

runterschalten. Mit gewaltigem Schmackes drückt der Motor auch aus

niedrigen Drehzahlen mächtig vorwärts. Auf kurvenreichen Nebenstraßen

ist die Black Shadow voll in ihrem Element, hier überzeugt das mächtige

Drehmoment und vermittelt einen enormen Fahrspaß. Sitzposition,

Handling, Bremsen - alles stimmt. Sind die Reibungsdämpfer vorgespannt,

ist die Straßenlage hart, aber gerecht. Waren es früher die schlechten

Straßen, die das Ausfahren der Black Shadow kaum zuließen, wird heute

das Fahrvergnügen von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsdichte

eingeschränkt. Auf Land- und Bundesstraßen fühlt man sich zwischen 90

bis 130 Sachen am wohlsten, auf der Autobahn liegt das Dauertempo

zwischen 140 bis 160 Stundenkilometer. Begleite ich Kollegen mit ihren

brandneuen Maschinen, ist die 50 Jahre alte Vincent längst nicht die

Letzte."

|

Black Shadow Besitzer Bernd Stutz |

|

|

Black Prince Besitzer Manfred Kinne |

Über die

Fahrleistungen braucht Manfred Kinne kein Wort zu verlieren.

Schließlich ist die Black Prince eine vollverkleidete

Black Shadow und noch dazu aus der letzten Modellgeneration, mit

hydraulisch gedämpfter Trapezgabel und Hinterradfederung, was die

Fahrwerksqualitäten noch einmal deutlich verbesserte. "Für damalige

Verhältnisse wies die Verkleidung sicherlich mutige Formen auf. Doch

das, worauf es ankommt, erfüllt sie," betont Manfred Kinne.

|

|

|

Oberteilverkleidung

und Beinschilder schützen wirkungsvoll vor Wind und Wetter. Die lange

Sitzbank ist ausgesprochen komfortabel, große Touren lassen sich bequem

zurücklegen. Für die Langstreckentauglichkeit wurde der Tank extra von

16 auf 18 Liter Fassungsvermögen vergrößert. Bei einer

Reisegeschwindigkeit von 130 bis 140 km/h verbraucht die Black Prince

lediglich 5,5 Liter Normalbenzin, was eine Reichweite von über 300

Kilometer ermöglicht. Auch die Motorverschalung hält den Straßenschmutz

wirksam dem Triebwerk fern. Für Putzteufel ist die Black Prince

allerdings keine Herausforderung. Ein Eimer mit Shampoowasser und ein

Waschschwamm genügen, und sie ist ruckzuck wieder blitzblank. Wie weit

Vincent seiner Zeit voraus war, zeigen Detaillösungen", lässt Manfred

Kinne wissen, "Das Bremslicht wurde über die Vorderradbremse aktiviert. P.C.V. war nämlich der Meinung, routinierte Motorradfahrer

gebrauchen sowieso nur die Vorderradbremse, da dieser Stopper die meiste

Verzögerungsarbeit übernimmt. Aus diesem Grund hat er auch ab der

Serie-D auf die zweite Trommelbremse am Hinterrad verzichtet. Die

Fußrasten lassen sich individuell verstellen, und eine echte

Errungenschaft waren Gepäckträger und Seitenkoffer. An solch´ ein

Zubehör dachten andere Hersteller erst über dreißig Jahre später."

|

|

Text-Archiv:

Vincent

|