|

Suzuki RE5 Rotary

"Rotary-Club"

In den sechziger und

siebziger Jahren scheute die japanische

Motorradindustrie vor keinem

Experiment zurück. Man entwickelte

hochmoderne Zwei- und Viertakter als

Ein- oder Mehrzylindermotoren.

Nichts schien unmöglich. Sogar

Wankeltriebwerke wurden ausprobiert.

In Serie ging allerdings das

Wenigste. Nur bei Suzuki hatte man

Großes vor, die RE 5 Rotary sollte

das Topmodell werden. Ein

Wunsch, der sich leider nicht erfüllte. Die

RE5 war erprobt und

serienreif, als Verkaufsknüller wurde sie jedoch

zum Flop!

Text: Winni Scheibe

Fotos: Scheibe, Werk

|

|

|

|

Wird

von echten Motorradfahrern gesprochen, weiß man eigentlich sofort,

welche Generation gemeint ist. Nämlich die, die per Kickstarter den

Motor in die Gänge brachten. Die Technik kannten sie natürlich in- und

auswändig, auch konnte mit verbundenen Augen die Maschinerie auseinander-

und wieder zusammengeschraubt werden. Eine Panne unterwegs bedeutete

eine Herausforderung, selber reparieren und die Kunst des Improvisierens

am Straßenrand gehörten zum Alltag. Es war die Zeit, als Ernst "Klacks"

Leverkus den "gelben Schal" erfand. Blieb einer mit einem

Defekt liegen, wurde das gelbe Halstuch einfach ans Lenkerende gebunden.

Vorbeikommende Motorradfahrer wussten dann sofort: der Kollege braucht

Hilfe. Und es wurde geholfen!

Die Störanfälligkeit bezog sich

jedoch nicht auf eine Marke oder einen speziellen Typ. Im Prinzip waren

vor rund 40 Jahren alle Motorräder ausgesprochen pflege- und wartungsintensiv.

Ständig musste nach dem Rechten gesehen werden. Wer dies

vernachlässigte oder schlamperte, kam nicht weit. Zu bedauern waren die

damaligen Motorradfahrer jedoch nicht. Sie hatten sich ihr Hobby

freiwillig ausgesucht. Für das Geld, das sie dafür ausgaben, hätten

sie sich auch locker ein Auto kaufen können. Doch genau das sollte es

ja nicht sein, man fuhr schließlich Motorrad, weil man wollte und

nicht, weil man es musste. Viele waren es allerdings nicht, der

Motorradmarkt lag nämlich kärglich am Boden. Bei uns jedenfalls. Ganz

anders in den USA. Hier tobte ein gewaltiger Zweirad-Boom. Für

Aufregung sorgten allen vorweg japanische Flitzer. Honda prahlte sogar

mit dem Werbeslogan "You meet the nicest people on a Honda".

Es dauerte dann auch nicht mehr lange und der Bazillus erreichte Europa.

Die Honda CB 750 Four wurde 1969 nicht nur zum Meilenstein in der

Motorradgeschichte, die sensationelle Vierzylindermaschine läutete eine

vollkommen neue Motorradgeneration ein. Was bis vor kurzem kaum ein

Mensch für möglich gehalten hatte, war plötzlich wahr geworden. Man

brauchte sich nur auf die Honda drauf zu setzen und ab ging die Post.

Weder stundenlanges Werkeln, bevor es endlich losging, noch Pannen

unterwegs trübten den Fahrspaß. Hinsichtlich ihrer Fahrleistung,

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sollte die Honda CB 750 für die

nächsten Jahre zum Maß der Dinge werden. So etwas hatte es bis dahin

noch nie gegeben.

|

|

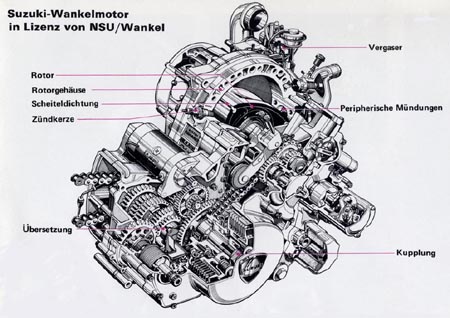

Rundes-Ding: RE5-Triebwerk

(Foto:

Werk)

|

|

Doch

es sollte noch viel besser kommen. In einer regelrechten Modell-Flut

überschwemmten Anfang der Siebziger die japanische Hersteller den

Markt. Kaum eine Marktlücke wurde ausgelassen und die, die es noch

nicht gab, wurde einfach neu erfunden. Die Maschinen wurden von Jahr zu

Jahr laufend stärker, schneller und schwerer. An ihrer Zuverlässigkeit

gab es schon bald kaum noch etwas auszusetzen, die Bezeichnung "japanischer

Standard" wurde zum Qualitätszeichen. Im gegenseitigen Wettrüsten

versuchte einer den anderen zu überflügeln. In diesem Erfolgsrausch

experimentierten die Versuchs- und Entwicklungsabteilungen auch mit

Kreiskolbenmotoren oder, wie nach seinem Erfinder benannt, dem

Wankelmotor.

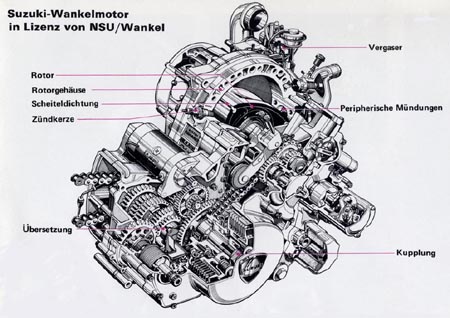

Kein anderes Triebwerk stellte eine größere Herausforderung dar.

Bewegliche Bauteile, wie Kolben, Pleuel, Ventile, Kipphebel, Stößel

und Nockenwellenbetätigung gab es nicht. In einem "eiförmigen"

Innenraum, der sogenannten "Trochoide", drehte sich ein

Kreiskolben. Der auch als "Rotor", "Läufer" oder

"Scheibe" bezeichnete Kolben war allerdings nicht wie beim

Zwei- oder Viertaktmotor rund, sondern "dreieckig" und

verfügte über drei Arbeitskammern. Die rundumlaufende Bewegung des

Kreiskolbens in der Trochoide ermöglichte eine Exzenterwelle, die die

Drehbewegung über die Kupplung ans Getriebe weitergab. Jegliche hin-

und hergehenden Bewegungen, die man vom Zwei- und Viertaktmotor her

kannte, kamen im Wankelmotor also nicht vor. Die Arbeitsweise des

Wankelmotors entsprach jedoch einem Viertakter: Ansaugen, Verdichten,

Arbeiten und Ausstoßen. Pro Kolbenumdrehung erfolgen dafür aber drei

Arbeitstakte. Im Vergleich zu bekannten Otto-Motoren mit ähnlicher

Leistungsabgabe war das Wankeltriebwerk dagegen wesentlich kompakter,

war leichter und auch kleiner.

|

|

|

|

Keine

Frage, dass der in den sechziger Jahren bei NSU zur Serienreife

entwickelte Wankelmotor eine wahre Kreiskolben-Euphorie auslöste.

Techniker, Visionäre und Wankel-Fans prophezeiten bereits das Ende vom

Hubkolben-Motor. So logisch und einfach das System allerdings auch war,

so gewaltig waren die Probleme, mit denen sich die Ingenieure in den

kommenden Jahren noch auseinanderzusetzen hatten. Es waren nicht nur

die extrem hohen Temperaturen am Rotor, auch das Abdichten des

Kreiskolbens sowie die Nebenaggregate Zündanlage und

Gemischaufbereitung im Vergaser waren längst nicht so schnell in den

Griff zu bekommen wie gedacht. Dafür versprach aber keine andere

Antriebsquelle eine so vibrationsarme Motorcharakteristik und eine so

bärenstarke Durchzugskraft wie die Erfindung des deutschen

Genie-Tüftlers Felix Wankel.

|

|

|

|

Bei Honda erstellte man

auf CB 125-Basis den Prototyp A16 mit 125 ccm Kammervolumen. Über das

Versuchsstadion kam die A16 allerdings nicht hinaus. Kawasaki nannte

1972 ihre Wankel-Studie X99. Der Zweischeibenwankel brachte 58 PS, wurde

aber wegen kaum lösbarer thermischer Probleme und einem viel zu hohen

Benzinverbrauch nicht weiterentwickelt. Ähnliches Schicksal traf die

Yamaha RZ 201, die von einem 68 PS starken Zweischeibenwankel-Motor auf

Trab gebracht werden sollte. Die 1972 bei der Tokio-Motor-Show

präsentierte zukunftsweisende Wankel-Yamaha wollte man ab 1973 vom Fließband laufen lassen. Aber auch hier waren es die immensen

Produktionsschwierigkeiten, die das Projekt unwiderruflich stoppten.

|

|

|

|

Nur bei Suzuki ließ man

sich nicht klein kriegen. Anders als bei den drei Mitbewerbern, die

längst Viertakter im Programm hatten, war Japans drittgrößter

Hersteller quer durch die Modellpalette Zweitakt-Spezialist. Und in

dieses Konzept passte ein Wankel-Motorrad haargenau hinein. Das

zunächst als RX-5 bezeichnete Wankel-Experiment sollte im

Suzuki-Programm das Flaggschiff werden.

Die Lorbeeren, das erste

Wankel-Motorrad auf die Räder gestellt zu haben, können sich die

Nippon-Konstrukteure jedoch nicht ans Revers heften. Kaum bekannt oder

vergessen ist der Wankel-Prototyp von MZ. Bereits 1963 fungierte ein

Kreiskolbenmotor, mit 175 ccm Kammervolumen und rund 25 PS Leistung, im

BK 351-Fahrgestell als rollendes Versuchslabor. Zwei Jahre später

folgte 1965 der nächste Prototyp 175L, nun aber mit fertigungstechnisch

günstigerer Luftkühlung anstelle der aufwändigen Wasserkühlung. Zu

einer Serienproduktion sollte es aber auch hier nicht kommen.

Wie ernst die

Wankel-Technik damals genommen wurde, zeigte die Tatsache, dass sich

selbst im konservativen England 1969 das BSA-Werk mit der Materie

beschäftigte. Ein Fichtel & Sachs-Stationär-Wankelmotor wurde als

Versuchsträger in die 250er BSA Starfire eingebaut. Zu kaufen gab es

dieses Bike jedoch nie. Etwas mehr Glück hatten die Norton-Fans. Ab

1971 probierte NVT (Norton-Villiers-Triumph) ein luftgekühltes

Zweischeiben-Wankelmotorrad aus. Man brachte es sogar auf den Markt und

modifizierte es später auf Wasserkühlung. Die eigentliche Sensation

waren jedoch Ende der Achtziger die Rennerfolge in der britischen

F1-Meisterschaft und 1992 der Norton Wankel-Sieg bei der TT auf der Isle

of Man.

Ebenfalls einen festen

Platz in der Geschichte fand die Hercules W 2000. Als Messe-Sensation

wurde das Hercules-Motorrad mit SACHS-Wankelmotor 1970 auf der IFMA in

Köln präsentiert. Bis der „fliegende Staubsauger" auf den Markt

kam, wurde es jedoch Frühjahr 1975. Nicht vergessen ist die Van-Veen

OCR 1000. Das mit einem Zweischeiben-Comotor-Wankeltriebwerk

ausgestattete Luxusrad darf zweifellos als Highlight in der

Wankel-Motorrad-Historie bezeichnet werden. Mehr als eine Kleinserie

sollte es von der ORC 1000 aber auch nicht geben.

|

|

|

|

Doch zurück

"ins Land der

aufgehenden Sonne" und zur Wankel-Suzuki. Genau wie andere Firmen, war

Suzuki in Hamamatsu eine von insgesamt 27 Wankel-Lizenznehmern. So wie

Honda mit der CB750 Four überzeugt war einen Meilenstein zu setzen, so

waren die Suzuki-Techniker überzeugt aus dem Wankel-Motorrad ebenfalls

einen Meilenstein zu machen. Anfang

der Siebziger begann die Entwicklung. Keinen Zweifel verschwendete man an der

Marktchance. Aus Untersuchungen war schließlich bekannt, dass die

damalige Generation junger Motorradfahrer auf jegliche technische

Neuerungen regelrecht scharf war und dass sie sich gern als

Individualisten mit ihrer Maschine von der Allgemeinheit abheben

wollten. Suzuki war sich sicher, dass die ganze Welt nur auf ein

leistungsstarkes Wankel-Motorrad wartete.

Der Aufwand wurde

allerdings immens. In kein anderes Modell investierte das Werk so hohe

Entwicklungsarbeit. Die Abdichtung des Kreiskolbens musste in den Griff

bekommen werden, dazu gab es thermische Probleme beim Motor und der

Auspuffanlage. Aber auch bei der Schmierung, der Zündanlage und dem

Vergasersystem konnten die Suzuki- Ingenieure auf keinerlei

Erfahrungswerte zurückgreifen. Alles musste neu entwickelt und

ausgiebig erprobt werden.

|

|

|

|

Für das Kühlsystem vom

Rotorblock entschied man sich für eine Kombination aus Flüssigkeits/Ölkühlung.

Gut 4,5 Liter Flüssigkeit, wovon die Hälfte aus einem speziellen

Kühlmittel und die andere Hälfte aus destilliertem Wasser bestand,

übernahmen den "äußeren" Part, für eine zusätzliche

"Innenkühlung", sowie die obligatorische Lagerschmierung vom

Kreiskolben und des Exzenters, sorgte eine Nasssumpfschmierung mit 2,2

Liter Ölhaushalt und Ölkühler. Die Dichtleisten wurden dagegen über

ein zweitakttypisches Frischölsystem geschmiert. Eine lastabhängige

Pumpe fördert das von Suzuki empfohlene spezielle RE-Öl, es konnte

aber auch handelsübliches Motoröl verwendet werden, aus dem separaten

Öltank als „Beiwerk" zum Gemisch in den Vergaser - und nebenbei

bemerkt, tröpfchenweise auch auf die Antriebskette.

|

|

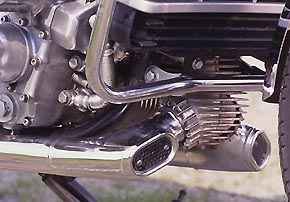

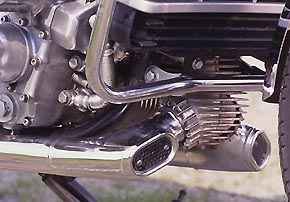

Ebenfalls intensive

Kühlung benötigte die Auspuffanlage, die bei Wankeltriebwerken bis

rotglühend-heiss werden konnte. Hier waren die Suzuki Techniker auf

einen pfiffigen Einfall gekommen. Die beiden Auspufftöpfe wurden

doppelwandig ausgelegt und gleich vorne am verrippten

Leichtmetallkrümmer waren jeweils rechts und links kleine Lufteinlässe

vorgesehen. Die Schalldämpfer waren so konstruiert, dass der frische

Fahrtwind für eine Innenkühlung sorgte.

|

|

|

Als eine "Wissenschaft"

für sich ließen sich die Zündanlage und der Mikuni Doppelvergaser

bezeichnen. Um in den verschiedenen Betriebszuständen einen gleichmäßigen

Motorlauf hinzubekommen, kamen die japanischen Wankel-Experten auf die

geniale Idee, die Zündanlage mit zwei Unterbrecherkontakten

auszustatten. Im Teillast- und Schiebebereich zündete ein Kontakt nur

jede zweite Kammer. Kam der Motor auf Touren, schaltete ein

drehzahlabhängiges Relais gekoppelt mit einem Vakuumschalter, der vom

Unterdruck im Vergaser abhängig war, den zweiten Unterbrecherkontakt

hinzu. Jetzt wurde jede Kammer gezündet. Da normale Zündkerzen im

Wankelmotor nicht verwendet werden können, ließ Suzuki bei NGK

Spezialausführungen entwickeln. Bei gemütlicher Fahrt sollte die 9er

und bei schneller Autobahnjagd die 10er eingeschraubt werden.

Nicht minder kompliziert

ging es im Mikuni Register-Doppelvergaser zu. Der Vergaser verfügte

über einen Primär- und Sekundäreinlass. Die Drosselklappe im

Primäreinlass mit 18 mm Durchlass wurde vom Gasgriff via Bowdenzug

direkt gesteuert, während die Drosselklappe im Sekundäreinlass mit 32

mm Durchlass erst nach voller Öffnung des Primäreinlasses aufmachte.

Das war allerdings längst nicht alles. Um in allen Lebenslagen eine

optimale Gemischaufbereitung zu erreichen, war der Vergaser zusätzlich

mit Beschleunigerpumpe, membrangesteuerter Anreicherungsvorrichtung und

Absperrventil ausgestattet. Das machte ihn nicht nur außerordentlich

aufwändig, er war auch mit einer Vielzahl von Leitungen, Hebel und

Gestängen ausgestattet.

|

|

Bei der weiteren

Triebwerkskonstruktion konnte die Entwicklungsabteilung dagegen auf

bewährte Muster aus dem Motorenbau zurückgreifen. Den Primärantrieb

übernahm eine Duplexkette, eine Mehrscheibenkupplung im Ölbad leitete

den Kraftfluss ans klauengeschaltete Fünfganggetriebe weiter und den

Endantrieb erledigte eine Rollenkette. Die elektrischen Bauteile nahm

man aus dem Lager, beim Chassis bediente man sich des leicht

modifizierten Fahrwerkes der GT750, die Speichenräder erhielten

Flachschulter-Felgen aus Aluminium.

|

|

|

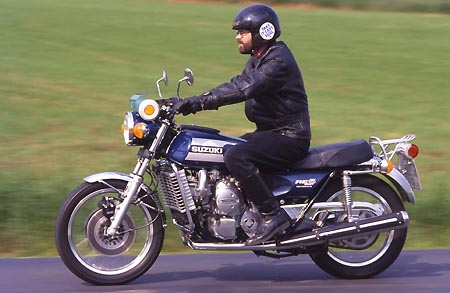

Es war ein gigantisches

Werk, was Suzuki 1974 auf die Räder gestellt hatte. Die offizielle

Bezeichnung lautete nun RE 5 Rotary, wobei das RE 5 die Abkürzung für

Rotation-Engine und die 5 aufgerundet für 497 ccm-Kammervolumen stand.

Stolz konnten die Macher auf insgesamt 20 eigene Patente verweisen. Auf

dem ganzen Motorradmarkt gab es keine vergleichbare Maschine. Von einem

zierlich-sportlichen Motorrad war aber keine Rede mehr. Die RE 5 wirkte

nicht nur groß und mächtig, sie drückte auch über fünf Zentner auf

die Waage. Vieles erschien wuchtig, zum Beispiel der Tank oder der runde

Instrumenten-Kasten über dem Scheinwerfer. Neben Tacho, Drehzahlmesser,

Wasser-Thermometer, digitaler Ganganzeige gab es Kontrolllampen für

Benzin- und Ölstand, Leerlauf, Fernlicht und Blinker. Sofort hatte die

Info-Tonne ihren Spitznamen "Botanisier-Trommel" weg. In

gleicher rundlichen Aufmachung hatten die Suzuki-Designer das Rücklicht

gestylt. Nicht rund, dafür gewaltig eckig war der Wasserkühler, der

serienmäßig sogar noch von einem verchromten Sturzbügel eingerahmt

war.

|

|

|

|

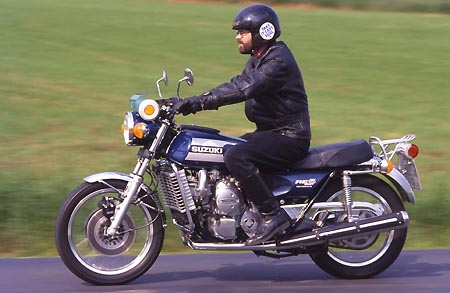

Das Handling des

Wankel-Büffels war alles andere als zufriedenstellend. Durch den hohen

Schwerpunkt und den 1500 mm Radstand ließ sich jedoch nichts anderes

erwarten. Beim Rangieren und wenn`s um enge Ecken ging, zeigte sich die

Rotary wackelig, erst bei höherem Tempo glänzte sie durch sturen

Geradeauslauf. Auch in ihren Fahrleistungen riss sie niemanden vom

Hocker. Von null auf 100 km/h vergingen 6 Sekunden und das Topspeed lag

gerade mal bei 175 Sachen.

|

|

|

|

Für Tourenfahrer war sie

dagegen ideal. Ausgesprochen schaltfaul ließ sich mit ihr durch die

Gegend kutschieren. Bereits ab 2000 Touren schob das Triebwerk,

gleichmäßig ohne sich zu verschlucken und ohne lästige

Motorvibrationen, die Fuhre vorwärts. Begleitet wurde der Ausflug von

einem sonoren, zwar kräftigen, aber nicht unangenehmen,

Auspuffgeräusch.

Ganz gleich, wo die

Wankel auftauchte, sie erregte Aufmerksamkeit, die Leute blieben stehen,

fragten den Fahrer Löcher in den Bauch. Letztendlich ging es auch immer

wieder um das Aussehen. Bekanntlich lässt sich ja über Geschmack

streiten. Bei Motorrädern ist das jedoch so eine Sache, mögen oder

nicht mögen bedeutet nämlich gleichzeitig ein Verkaufsrenner oder eben

Ladenhüter. Von der anfänglichen Wankel-Begeisterung war Mitte der

Siebziger kaum noch etwas übrig geblieben. Das hatte allerdings wenig

mit der Optik zu tun, als vielmehr mit dem Ruf. Nicht immer waren es die

Dichtleisten vom Rotor, die kaputt gingen, stand eine Wankel erst einmal

in der Werkstatt, war natürlich gleich der Motor hin. Basta! Das

eigentliche Problem der RE 5 Modell M war aber die Zündanlage und der

Vergaser. Und diese Schäden ließen sich nur von Spezialisten

reparieren. Suzuki hatte zum Glück an alles gedacht. Es gab

ausführliche Betriebsanleitungen und Reparaturhandbücher, Lehrgänge,

eine Fülle von Spezialwerkzeug sowie spezielle Prüf- und Messgeräte.

Wer mitreden wollte, musste sich in die Materie einarbeiten. Und das war

bereits das erste Problem. Von den RE 5-Besitzern war dies nicht zu

verlangen, schließlich konnte man ihnen die Werkstattausrüstung ja

nicht gleich mitverkaufen und die jungen Suzuki-Werkstätten hatten

weiß Gott andere Probleme. Ohne im Nachhinein die Qualitäten der

damaligen Mechaniker und Werkstattmeister abzuwerten, viele waren mit

der Wankel-Technik schlicht überfordert. Auch fehlte die Erfahrung,

aber woher sollte sie auch kommen. Lediglich 65 Suzuki RE 5 Rotary

wurden nach Deutschland importiert. Suzukis Traum vom Topseller wurde

zum Alptraum. Von der ersten Stunde an war die Wankel ein Exote.

|

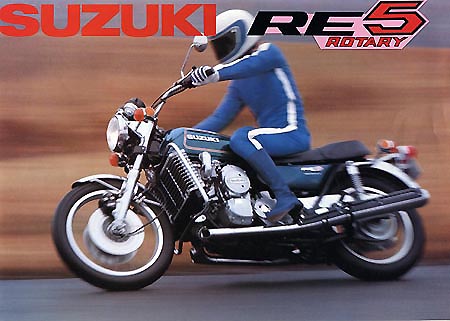

Suzuki RE5 Rotary Modell A

(Foto:

Werk) |

Daran

änderte auch das Nachfolgemodell RE 5 Rotary Modell A nichts.

Rundinstrumente, kontaktlose Zündung und modifizierter Vergaser

brachten zwar optische und technische Verbesserungen, haben wollte die

Wankel inzwischen aber schon lange keiner mehr. Ein enthusiastisches,

aber auch kostspieliges Experiment war für Suzuki damit beendet.

|

Technische Daten

Suzuki

RE 5 Rotary Modell M

Baujahr 1975

|

Motor:

Flüssigkeits/ölgekühlter

Dreikammer-Einscheiben-Kreiskolbenmotor (Lizenz NSU-Wankel), Kammervolumen 497 ccm,

Verdichtung 8,6:1, 62,8 PS bei

6500/min, ein Mikuni

Register-Doppelvergaser, 18-32 HHD, Kondensator-Zündanlage mit zwei Unterbrecherkontakten,

Schmierung Nasssumpfschmierung

mit 2,2 Liter Ölhaushalt und Verlustschmierung über lastabhängige

Ölpumpe aus separatem Öltank mit 4-Takt-Öl, Lichtmaschine 12

Volt/ 280 Watt

Antrieb:

Primärantrieb

über Duplexkette, Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe,

Endantrieb über Kette

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Telegabel, Hinterradschwinge mit zwei

Federbeinen, vorn

Doppelscheibenbremse und hinten Trommelbremse, Bereifung vorn 3.25H19,

hinten 4.00H18, Gewicht 260 kg

Spitze: 175 km/h

Preis: 8890 Mark

|