|

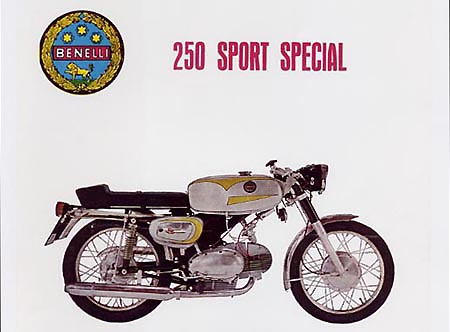

Motobi 250 Sport Special

"Das Kraftei"

In den 60er Jahren war

für die Motorradindustrie

Nordamerika das wichtigste Exportland.

Der Markt verlangte ständig nach neuen Modellen.

Ein Glück für die europäischen Motorradfans,

vom großen Kuchen bekamen sie ein Stück ab,

zum Beispiel die Motobi 250 Sport Special.

Text&Fotos: Winni Scheibe

Prospektabbildungen Benelli/Motobi Werk |

|

"Das Kraftei"

250er Motobi-Motor

|

|

Italienern wird vielfach nachgesagt, sie

hätten Benzin im Blut. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. In

keinem anderen Land auf der Erde sind und waren die Leute nämlich so

motorrad- und rennverrückt. Ganz gleich ob bei nationalen oder

internationalen Rennen oder in der Straßen-Weltmeisterschaft, in den

50er und 60er Jahren gab es kaum eine Klasse, in der die Azzurris nicht

den Ton angaben. Führende Marken waren MV Agusta, Gilera, Mondial, Moto

Guzzi, Benelli, Bianchi, Aermacchi, Ducati, Garelli, Morini und Motobi.

Der Rennsport diente dem Image und war gleichzeitig für die Werbung

gut. Das Geld verdiente man dagegen in den meisten Fällen mit 125er,

175er, 200er und 250er Straßensportmaschinen.

|

|

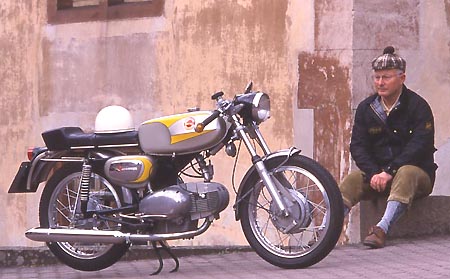

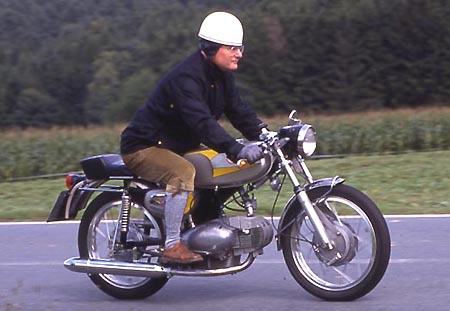

Motobi 250 Sport Special und ihr Besitzer Friedrich

Föll

|

|

Als in den sechziger Jahren bei

uns, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern der Motorradmarkt

fast vollständig zusammenbrach und viele namhafte Firmen ihre

Werkstore für immer schließen mussten, waren italienische und

japanische Hersteller auf eine neue Marktlücke gestoßen. In den USA,

vornehmlich im Sunshine-State Kalifornien, hatte eine neue, wilde,

frech-freie Generation das Motorrad als Freizeit- und Spaßfahrzeug

entdeckt. Mit witzigen Flitzern überschwemmte Honda, aber auch bald

Yamaha, Suzuki und Kawasaki, den US-Markt. Ihre Bikes gingen weg wie

warme Semmeln und das sogar millionenfach. Konnten die italienischen

Hersteller in den USA 1966 noch gut 66.000 Maschinen absetzen, waren es

1967 jedoch nur noch 31.500 Einheiten.

|

|

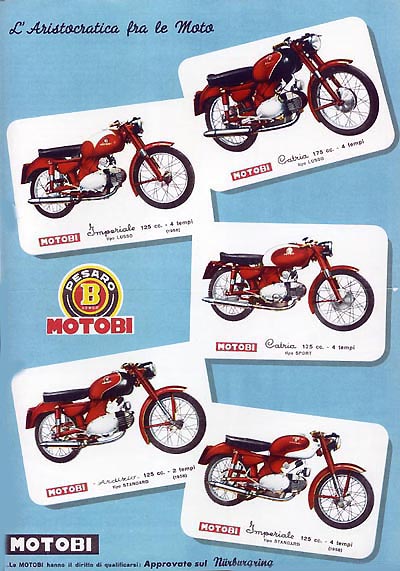

Motobi-Prospekt von 1958 |

|

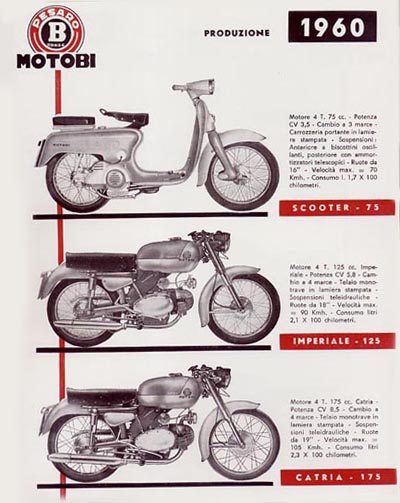

Motobi-Fahrzeugangebot 1960

|

|

|

|

|

|

Eine

Katastrophe, besonders für die Firmen-Gruppe Benelli/Motobi in Pesaro,

die auf den Export angewiesen war. Ihr US-Importeur Cosmopolitan Motors,

Inc. in Philadelphia verlangte ein erweitertes Angebot. Worauf die

Manager aus Pesaro 1968 mit einer schier unüberschaubaren Modellflut

reagierten. Sie lieferten wahlweise die 125er mit vier oder fünf

Gängen, die 200er mit vier Gängen und die 250er ebenfalls mit Vier-

oder Fünfganggetriebe. Entsprechend den amerikanischen Vorstellungen

spendierte man einen Westernlenker und kleinen Tropfentank. Bei den

Scrambler-Modellen waren vorderes Schutzblech und Auspuffanlage

hochverlegt und wer wollte, konnte Einzel- oder Doppelsitzbank ordern.

Verkauft wurden die Einzylinder-Viertakt-Hüpfer in den Staaten unter

dem Markennamen Benelli.

|

|

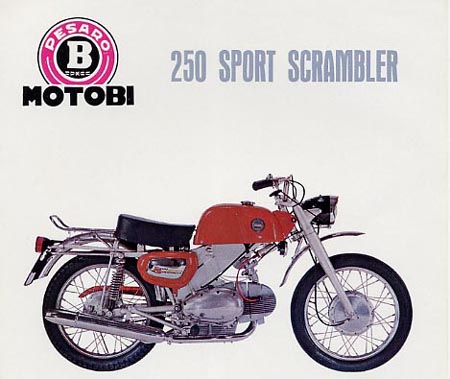

Die Amis bekamen das „Kraftei" als Benelli "El Diablo",

in Italien und den Nachbarländern hieß der Flitzer

Motobi 250 Sport Special

|

|

Schnell und sportlich:

Motobi 250 Sport Special |

|

Für

den italienischen Markt, aber auch in den Nachbarländern Frankreich,

Spanien, Schweiz und Deutschland gab es aus dieser Modellreihe die

Motobi 250 Sport Special. Eine niedliche Sportmaschine, die aussah, als

wäre sie direkt aus dem Motodrom von Imola abgebogen. Und so durfte

sich der Fahrer auch fühlen. Stummellenker und langer 12,5 Liter Tank

verlangten eine rennsportliche Sitzposition. Nichts für Tourenfahrer

oder schon ganz und gar nichts für Leute, die lediglich gemütlich

durch die Gegend bummeln wollten. Die 250er Motobi war als kompromissloser Straßensportler konzipiert, bereits ab Werk sah sie

richtig schnell aus. Schmale Edelstahlschutzbleche, flache Sitzbank mit

kleinem Höcker und spritzige Lackierung signalisierten Rasse und

Geschwindigkeit. Motorradfahrern mit Rennsportambitionen ging das Herz

auf. Mit nur 108 kg Gewicht war der Flitzer Hecht im Karpfenteich.

Konsequenter Leichtbau würden heute die Fachleute dazu sagen und sich

auch mal wieder so etwas wünschen. |

|

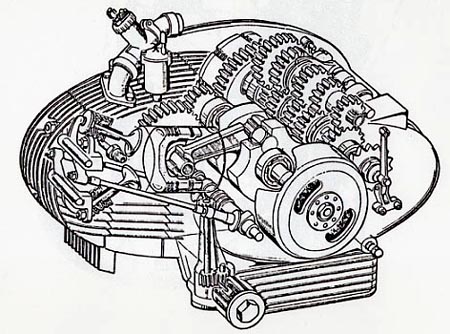

"Kraftei" in der

"Durchsicht"

(Zeichnung: Werk)

|

|

Dabei

war der technische Aufbau vom Triebwerk und Chassis geradezu simpel und

noch dazu ausgesprochen wartungsfreundlich. Das Gehäuse des liegenden

Einzylinder-Motors war vertikal geteilt, die Kurbelwelle lief in zwei

Doppelrillen-Kugellagern. Rechtsseitig war der Primärantrieb platziert, über eine Mehrscheibenkupplung gelangte der

Kraftfluss zum klauengeschalteten Fünfganggetriebe und weiter via

offenlaufender Rollenkette zum Hinterrad.

|

|

|

|

Vor der Kurbelwelle lag die

Nockenwelle, die auf der Primärseite ebenfalls von einem Zahnrad angetrieben wurde. Die Betätigung des Ø

32-mm-Einlassventils und Ø 30-mm-Auslassventils übernahmen kurze

Stößel, Stoßstangen und Kipphebel. Zur Ventilspielkontrolle brauchte

man nur den Ventildeckel abschrauben und schon waren die

Einstellschräubchen erreichbar. Laut Handbuch sollte das Ventilspiel,

für beide Ventile 0,15 mm, alle 5000 km gecheckt werden. Sportsfreunden,

die den hochtourigen Motor allerdings ständig volle Pulle jubeln

ließen, war dieses Intervall jedoch zu groß. Längst hatten sie spitz

bekommen, dass zeitgleich mit dem Ölwechsel, also alle 2500 bis 3000

km, eine Ventilspielkontrolle vor größerem Schaden bewahren konnte.

Wer auf Nummer sicher gehen wollte, erneuerte sogar vorsorglich alle

5000 km die Stoßstangen.

|

|

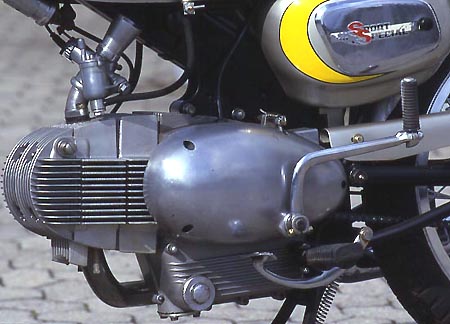

So pfiffig der Primärantrieb

gelöst war, so störanfällig zeigte sich das Räderwerk mit

zunehmender Kilometerleistung und ist somit heute für Käufer und

Restauratoren zur Achillessehne geworden. "Wer sich für eine Motobi

interessiert, sollte auf mahlende Geräusche aus dem Primärgehäuse

achten. Lagerung und Zahnräder sind dann verschlissen.

Neuteile sind überhaupt nicht mehr oder nur noch ganz schwer zu

bekommen", warnt Friedrich Föll, Motobi-Spezi und Besitzer der hier

gezeigten 250 Sport Special aus dem Jahr 1969.

|

Friedrich Föll mit seiner Motobi in

voller Fahrt |

|

Den Kreislauf für die Nasssumpfschmierung

besorgte eine Zahnradpumpe, deren Schneckenantrieb mittig von der

Nockenwelle ausging. Im Falle eines Falles ließ sich diese Einheit

komplett mit Verschlussdeckel nach unten aus dem Motorgehäuse

herausziehen. Damit die zwei Liter Motoröl einigermaßen sauber

blieben, war links im Motorgehäuse ein doppelter Drahtnetz-Ölfilter

vorgesehen. Dieses Filtersystem erledigte seine Aufgabe jedoch mehr

schlecht als recht, auch schon deswegen die relativ kurzen Abstände

für den Motorölwechsel.

Eine Schwunglichtmagnetzündanlage

hinter dem linken Motorseitendeckel belieferte die Bordelektrik sowie

die kontaktgesteuerte Zündung mit Strom. Für die Gemischaufbereitung

war ein Dell`Orto UB24BS2 Rundschiebervergaser mit 24 mm Querschnitt und

offenem Ansaugtrichter zuständig. Aus dem Bohrung/Hub-Verhältnis von

74 x 57 mm resultierte exakt 245,1 ccm Hubraum, der 8,5:1 verdichtete

Motor brachte am Hinterrad gemessene 16,5 PS bei 7500/min. Nach den

Erfahrungen vom damaligen Motobi Importeur Fritz Alexander durfte diese

italienische Leistungsangabe jedoch als Tiefstapelei betrachtet werden,

echte 17 bis 18 PS waren seiner Meinung nach weitaus realistischer.

|

|

Landstraßen-Flitzer

|

|

Das

Anlassen erfolgte traditionell: Benzinhahn öffnen, Schwimmerkammer

fluten, Zündung einschalten, beherzt zwei-, dreimal auf den Kickstarter

dotzen und schon polterte das "Kraftei" los. Diesen Spitznamen

hatte das Triebwerk durch sein eiförmiges Aussehen erhalten. Und dieser

hatte sich im Laufe der Jahre auf das Fahrzeug übertragen. Sprach die

Szene vom "Kraftei", wusste eigentlich jeder sofort, dass die

Motobis gemeint waren. Lief das kleine Kraftpaket, konnte

die Post abgehen. Das schnorchelnde Ansauggeräusch aus dem offenen

Vergaseransaugtrichter wurde nur noch vom kernigen, wenig gedämpften,

Viertakt-Auspuff-Sound übertroffen. Die Schaltwippe saß rechts, durch

Herabtreten des hinteren Endes wurde der erste Gang eingelegt, zum

Hochschalten der weiteren vier Gänge trat der Motobi-Fahrer einfach auf

den vorderen Hebelausleger.

|

|

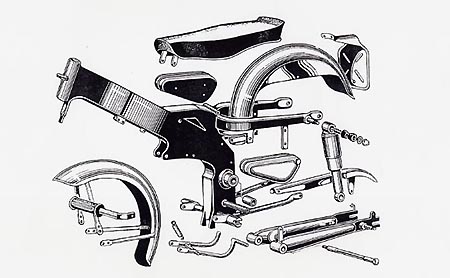

(Zeichnung: Werk)

|

|

Eingebaut, oder besser gesagt, von

unten eingehangen war das knubbelige Aggregat in einen Stahlblechrahmen

mit angeschweißtem Heck. Vorne war eine Teleskopgabel und hinten eine

Schwinge mit zwei Federbeinen verbaut. Als Stopper dienten

Simplex-Trommelbremsen, vorne mit 175 mm und hinten mit 157 mm

Durchmesser. Den Kontakt zur Fahrbahn übernahmen vorne 2,75-18 und

hinten 3.00-18 Pirelli-Pneus. Alles nichts Aufregendes, dafür

funktional.

|

|

|

|

Und

genauso ließ sich die Motobi 250 Sport Special auch fahren. Einfach und

handlich wie ein Kleinkraftrad, dafür mit der Power einer

ausgewachsenen 250er. Scheuchte ein langliegender Rennjockey das Kraftei

über die Chaussee, waren gut 140 Sachen möglich. Richtig in ihrem

Element war die schlanke Italienerin aber auf kurvenreichen

Nebenstraßen. Hier ließ sich mit ihr nach Herzenslust räubern und

gelegentlich sogar schweren Maschinen zeigen, wo der Hammer hing. Das

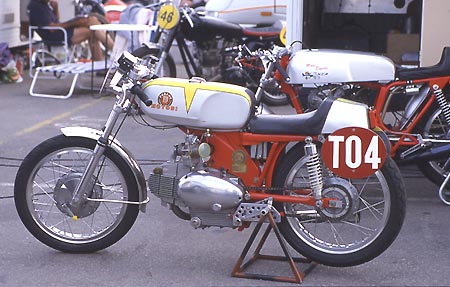

Racing-Flair war charakteristischer Bestandteil der 250er Motobi. Auch

kein Wunder, in den sechziger Jahren verbuchte die Kraftei-Schmiede

große Erfolge im Rennsport. In der italienischen Meisterschaft, aber

auch bei internationalen Wettbewerben konnten Motobi-Piloten zahlreiche

Titel erringen.

|

| Von diesem Sportengagement profitierten natürlich auch

die Fahrer auf den Straßen, viele Spezialteile waren nämlich frei

käuflich. "Ein beliebtes Fahrwerkstuning waren, wie zum Beispiel in

meiner Maschine, Leichtmetall-Hochschulterfelgen und die

Grimeca-Doppel-Simplex-Trommelbremse mit 180 mm Durchmesser im

Vorderrad", verrät Friedrich Föll. |

|

|

Beliebtes Spielzeug:

Im VFV-Rensport eingesetzte Motobi

|

|

Sport

wurde bei Motobi stets groß geschrieben. Ingenieur Giuseppe Benelli,

ältester von sechs Brüdern, die bereits 1911 die Firma Benelli

gegründet hatten, hatte sich 1950 selbständig gemacht um fortan eigene

Motorräder zu bauen. Er wusste, dass Rennerfolge die beste Werbung für

seine neuen Maschinen waren. Zunächst baute er kleinvolumige

Zweitakt-Motorräder, aber schon 1956 brachte er seine ersten

Viertakt-Maschinen, die 125er Imperial und 175 Catria, auf den Markt,

die bereits damals schon das eiförmige Triebwerk hatten, was zum

Spitznamen "Kraftei" führte.

|

|

Motobi 250 und Motobi 125

|

|

Im Alter von 68 Jahren verstarb

1957 Motobi-Chef Giuseppe Benelli, seine Söhne Luigi und Marco führten

die Firma fort. Wirtschaftlich ging es dem kleinen Motorradhersteller in

den nächsten Jahren allerdings nicht gut. Und so kam es, dass man sich

Ende 1961 wieder mit dem familiären Stammhaus Benelli zusammentat. Die

Firmen-Gruppe Benelli/Motobi war geboren, Luigi und Marco Benelli wurden

Direktoren in ihrem ehemaligen Betrieb. Inzwischen hatte man auf dem

amerikanischen Markt Fuß gefasst, die 200er Sprite kam raus, wahlweise

stand das Benelli oder Motobi-Logo am Tank. 1966 legten die

Motobi-Techniker nochmals mächtig nach und stellten eine neue Sprite

mit Viertelliter-Hubraum und Fünfganggetriebe vor, aus der wiederum

1968 die 250 Sport Special wurde.

|

|

Ganz seltener Paradies-Vogel:

Zweizylinder-Zweitakt-Motobi

|

|

Nächste und letzte "Evolutionsstufe"

in der 125er und 250er Kraftei-Baureihe war Anfang der Siebziger ein

eckiger Ventildeckel, ein Tank mit merkwürdigen Lochstreifen am unteren

Ende, eine Marzocchi-Gabel sowie einige Detailveränderungen. Rahmen und

Triebwerk blieben dagegen wie sie waren. Mit Übernahme der

Benelli-Motobi-Gruppe durch Alejandro De Tomaso ab 1972 war es mit

Motobi eigentlich vorbei. Zwar wurden bis 1975 noch Restbestände

abverkauft, die 125er und 250er Zweitakt-Nachfolgemodelle hatten mit der

ruhmreichen Kraftei-Geschichte nun aber nichts mehr zu tun.

|

|

Mit freundlicher Unterstützung der Italospezialist Friedrich Föll

sowie

Moto Stefano in Balingen

|