|

Lexikon

|

|

Motorradbekleidung von Kopf bis Fuß im Wandel

der Zeit

Kleider machen Leute

Motorradbekleidung hat verschiedene

Aufgaben. Sie soll mollig

warm halten, vor unansehnlichem Straßenschmutz und bei Regen

vor Nässe schützen. Im Falle eines Abfluges schmerzliche Blessuren

möglichst vermeiden und dazu auch noch schick aussehen.

Text: Winni Scheibe

Fotos: Scheibe, Werk, Archiv |

|

|

|

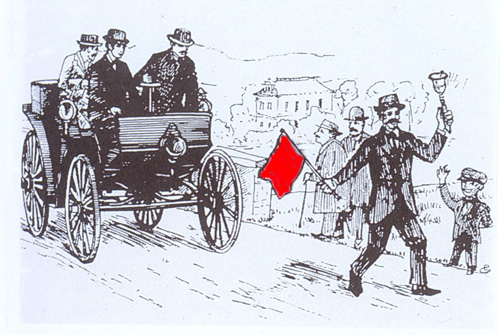

Als um 1900 sich die Erfindungen von Autos und Motorrädern

immer häufiger im Straßenbild blicken ließen,

war die Aufregung zunächst recht groß. Dass diese neumodernen Fahrzeuge

gewaltige Risiken für Leib und Leben bedeuteten, erkannten Behörden

ziemlich schnell. In England war es zum Beispiel in dieser Zeit zunächst

per Gesetz vorgeschrieben, dass den gefährlichen zwei- und vierrädrigen

Vehikeln eine Person mit einer warnenden Fahne vorweg schreiten (!)

musste. Diese Vorsichtsmaßnahme galt allerdings nicht den motorisierten

Aktivisten, sondern der Bevölkerung. Auf keinen Fall durfte den

neugierig herbei laufenden und gaffenden Menschen etwas passieren.

|

|

|

|

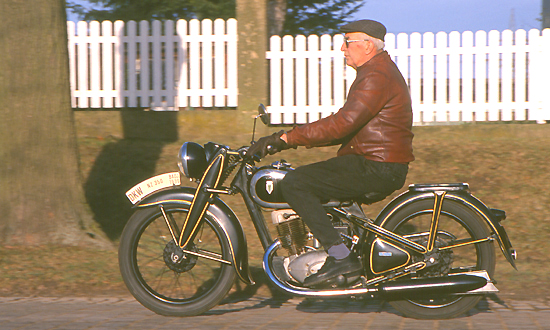

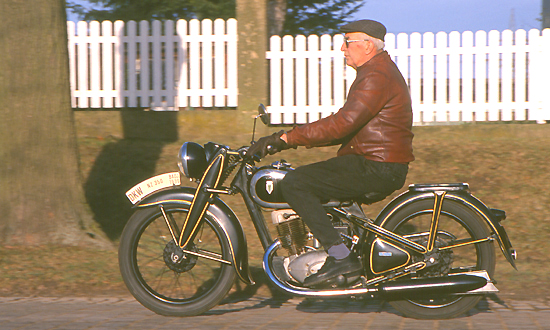

Mit Schal, Bommelmütze und wetterfester Kleidung

Typische Motorradbekleidung bis weit in die

1930er Jahre

|

|

Sportfahrer auf einer DKW ZSW500 von

1928 |

|

Gespannfahrer - Zündapp KS800 von 1933

|

|

Zweitakt-Nobelkradler - DKW NZ350 von 1939

|

|

Vive la France Dampfhammer Reiter -

New-Map 350 BYS von 1931

|

|

An einen speziellen Schutz der Kraftradfahrer

dachte indes (noch) niemand. Wem es bei rasanter Fahrt auf dem

Feuerstuhl um die Ohren oder

an der Stirn zu kalt wurde, der wickelte sich einen dicken Schal um und

setzte eine Bommelmütze auf. Die restlichen Körperteile hüllte man in

warme und möglichst wetterfeste Kleidung, die Füße steckten in solidem

Schuhwerk.

Um aber aller Welt zu zeigen, wie flott die Benzinkisten wirklich waren,

veranstaltete man Rennen. Eng anliegende Lederjacke und Lederhose, hohe

Stiefel, Handschuhe, eine fesche Lederhaube und eine Schutzbrille

gehörten zunächst zum zeitgemäßen Outfit der Vollgaspiloten. Auf die

Idee, diese Fahrerausstattung als spezielle Motorradbekleidung zu

bezeichnen, wäre damals kein Mensch gekommen. Je nach Bedarf wurde diese

"Allzweck"- Bekleidung nämlich auch bei schlechtem Wetter, im Winter,

auf der Jagd oder beim Angeln, beim Reiten oder im offenen Automobil

getragen. Auch auf den Gedanken, beim Motorradfahren einen "Sturzhelm"

aufzusetzen, kam man erst etliche Jahre später. In der motorisierten

Frühgeschichte gab es noch keine geeigneten Sturz- oder Schutzhelme.

|

|

Fliegerhelme für die Kradler

|

|

"Hut-Mode" in den 1920er -1930er Jahren

“Döberitz-Helm“ |

|

Den Bedarf

erkannte man jedoch recht bald. Zweck entfremdend stülpten sich die

Rennfahrer einen Fliegerhelm aufs Haupt. Diese robusten Lederhauben

hielten nicht nur mollig warm, sondern minderten bei einer "Notlandung"

auf der Piste oder im Straßengraben tatsächlich Kopfverletzungen. Bei

einigen Helmen bestand die Halbschale aus dickem Leder, die, wie zum

Beispiel beim "Döberitz-Helm", zusätzlich mit einer über Kreuz

aufgenähten "Lederwurst" verstärkt wurde. Der Kopf selbst steckte

allerdings nicht direkt in der Lederschale. Für eine zusätzliche "Stoßdämpfung" war der Innenraum ausgefüttert oder bei besseren

Ausführungen sogar mit einem Kreuzband ausgestattet. Schneidereien

hatten sich inzwischen auch auf die Sonderwünsche der verwegenen

Zweiradpiloten eingerichtet und fertigten auf Wunsch feste Lederjacken

und -hosen.

|

|

DKW-Firmenprospekt von 1936

|

|

Das gewöhnliche Volk auf der

Landstraße war erheblich anspruchsloser. Entweder fuhr der Kradler ganz

"oben ohne", oder er stülpte sich eine Wollmütze oder Schirmkappe über.

Wollte man die Maschine mal voll ausfahren, wurde die Mütze mit der

Schirmseite einfach nach hinten gedreht. So war die Kopfbedeckung

spielend "80-Sachen-fest"! Besser gestellte Kraftradfahrer trugen weiße

Leinen- oder schicke Lederhauben. Ernsthafte Konkurrenz bekamen die

“elastischen“ Kopfbedeckungen erst viel später.

Für die restlichen Körperteile vertraute die Zweiradzunft auf

alltagsübliche Straßenbekleidung, bestehend aus fester Jacke, Stoffhose

und einfachen Schuhen. Handschuhe dagegen trugen meist nur feinen

Herrschaften.

Was allerdings

nicht heißen soll, man hätte sich nicht schon damals Gedanken gemacht.

Wind-, wetter- und regendichte Mäntel kamen bald als "Schutzkleidung"

schwer in Mode.

|

|

Motorradbekleidung aus Wachscotton

|

|

Zeitlos: Wachscotten-Motorradjacke, stilch

und echter Biker auf einer englischen BSA |

|

Etwas größeren Einfallsreichtum bewiesen die Engländer. Die königlichen

Seefahrer hatten nämlich schon viel früher als die Biker das Problem mit

ständig schlechtem Wetter. Ihre pitschnassen Sachen wurden über Wochen

nicht trocken, zum Glück wussten sie sich zu helfen. Aus Segeltuchresten

nähten sie sich Jacken und Mäntel, die die cleveren Matrosen mit einer

selbst gebrauten Mixtur aus Teer und Tran tränkten. Ihre Hochseemode war

nicht nur wasserdicht, die Klamotten hielten auch noch warm. Diese Wind-

und Wetterkleidung gilt als Vorbild der späteren Wachscotton-Motorradfahrerbekleidung.

Auf die Geschäftsidee so etwas ähnliches auch für Landratten anzubieten

kam Harry Grosberg Anno 1924. Seine Baumwoll-Bekleidung imprägnierte der

Pfiffikus mit einer Wachsschicht und nannte sie "Belstaff". Die

schwarzen "Teerjacken" waren nicht nur wind- und wasserdicht, sondern

auch atmungsaktiv und verfügten über einen passablen Tragekomfort. Es

dauerte nicht lange und Motorradfahrer, die britische Armee und sogar

Flieger schworen auf Wachscotton-Bekleidung von Belstaff.

Konkurrenz bekam Belstaff Mitte der 1930er

Jahre von Barbour. John Barbour, schon seit 1894 Experte für die

Herstellung von gewachster Baumwoll-Bekleidung für Seeleute und

Hafenarbeiter, hatte sein Angebot für die Motorradkundschaft erweitert.

Belstaff oder Barbour, Barbour oder Belstaff, unter den Motorradfahrern

wurde die Marke zum Glaubenskampf. Wirtschaftlich hatte Barbour die Nase

vorne, bis in die 1960er Jahre sollte der Ausstatter Marktführer

bleiben.

Alois Drax aus München brachte Mitte der 1930er Jahre einen für

jedermann käuflichen Motorradfahrer-Schutzhelm in einer Hartschale-Form

auf den Markt. Gut 20 Jahre war für die sportbegeisterten Motorradfahrer

die "Drax-Halbschale" das Maß der Dinge. Tauchte irgendwo ein

Sportsfreund mit solch einem "Sturzhelm" auf dem Kopf auf, wurde er von

seinen Artgenossen jedoch mitleidig belächelt und sogar als Spinner oder

Angeber links liegen gelassen. Mit diesen "Rennfahrern" wollten die

erfahrenen Windgesichter nichts zu tun haben.

Mit der

Aufstellung von Motorrad-Kompanien bei der Wehrmacht in den 1930er

Jahren wurden auch Krad-Mäntel in Dienst gestellt. Klepper lieferte

gummierte Leinenmäntel, die um die Beine umgeschlagen und zugeknöpft

werden konnten. Bis 1945 wurden von den Krad-Meldern Stahlhelme und

Staubschutz-Brillen getragen.

|

|

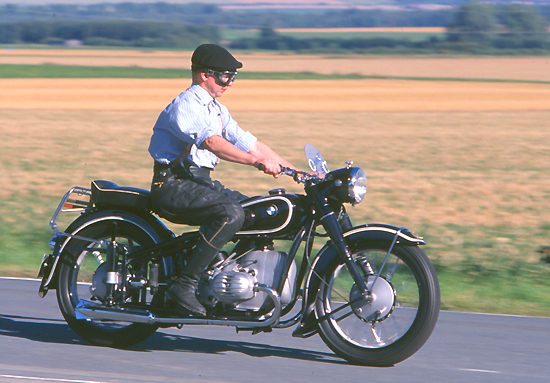

Bunt zusammengewürfelte

Motorradbekleidung, die

bevorzugten Farben

waren schwarz oder grau und weiß bei den Helmen

Kradfahrer-Mode in den 1950er Jahren

|

|

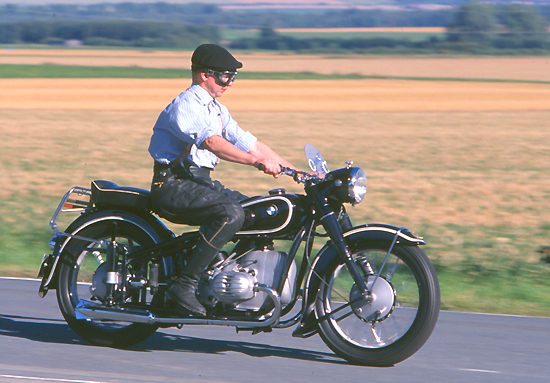

Horex Regina Fahrer |

|

"King of the Road": BMW R51/3 Fahrer

|

|

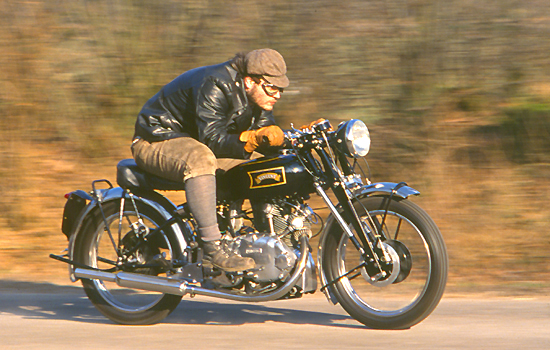

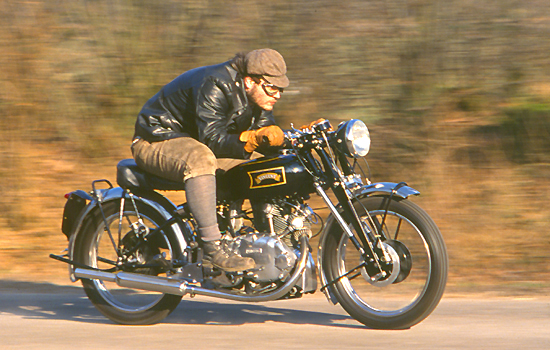

Vincent 500 Comet Fahrer

|

|

In den 1950er Jahren war

West-Deutschland weltgrößter Motorradhersteller. In dieser Blütezeit

waren über 2,2 Millionen Maschinen zugelassen. Gut 40 Firmen bauten leichte

Zweitakt-Maschinen mit 98, 125, 150, 200 oder 250 ccm Hubraum und

maximal 10 PS Leistung. Diese bis 90 km/h schnellen Maschinen wurden als

"Brot und Butter" - oder "Westerwald-Motorräder" bezeichnet. Sie waren

günstig in Anschaffung, Unterhalt und Wartung. An die Technik wurde kaum

Ansprüche gestellt. Wichtig war nur, sie musste simpel sein und

funktionieren. Streikte sie doch einmal, konnte sich der Fahrer in den

meisten Fällen selbst weiter helfen und reparierte den Schaden gleich am

Straßenrand.

Große Sprünge konnte man

sich damals noch nicht erlauben. Wer mobil sein musste oder wollte,

durfte froh sein, wenn er sich überhaupt so einen knatternden und

stinkenden Feuerstuhl oder einen Roller leisten konnte. Große

Viertakt-Maschinen waren die Ausnahme und ließen sich an einer Hand

abzählen. Von Horex gab es die 350er Regina, von NSU die 500er Konsul,

von BMW die 250er R25/2, die 500er R51/2 und die 600er R67 und von

Zündapp die 600er KS601. Jeder, der Mitte der 1950er Jahre so eine

Maschine ohne oder mit Beiwagen besaß, war "King of the Road".

|

|

Hinsichtlich der Fahrerbekleidung gab man

sich zunächst ebenfalls bescheiden. Die breite Masse saß in ihren

gewöhnlichen Straßensachen auf dem Roller, der Maschine oder dem

Gespann. Besonders am Sonntag oder an Feiertagen. Wenn es in die Kirche,

zu Verwandten oder einer Verabredung mit der neuen Freundin ging, da

wollte man einfach schick aussehen und nicht gleich als Motorradfahrer

erkannt werden. Für den Fall der Fälle wurde auf dem Gepäckträger ein

Motorradmantel festgeklemmt. Diese günstigen und praktischen Kradmäntel

waren speziell auf die Bedürfnisse der Motorradfahrer ausgerichtet. Das

Baumwollgewebe hatte außen und innen eine Gummibeschichtung und war

somit wind- und wasserdicht. Die Oberfläche ließ sich nach einer

Regenfahrt oder nach verschmutzen Streckenabschnitten einfach reinigen.

Diese Krad- oder Fahrmäntel waren weit geschnitten, so dass man sie

bequem über die normale Bekleidung ziehen konnte. Beliebt unter den Kradlern waren die Fahrmäntel von Klepper und Marquardt.

|

|

|

|

Triumph-Prospekt von 1956

|

|

Die etwas besser

gestellte Fraktion vertraute auf die englische Wachscotton Bekleidung

von Barbour oder Belstaff. Überzeugte Motorradfahrer, die es sich

leisten konnten, trugen dagegen Lederbekleidung. Aber ganz gleich, in

was sich damals der Kradler hüllte, bei der Kopfbedeckung herrschte

weitgehend Einigkeit und die lautete "oben ohne". Oder anders gesagt,

Motorradhelme waren einfach noch nicht in Mode. Wie eh und je trugen die

Helden der Landstraße eine Schiebermütze oder Lederkappe.

|

|

Eine Eierschale aus

Pappmache

|

|

Gegen Wind und Wetter:

"Eierschale und Lederjacke" |

|

Gehobener Standard:

Schuberth-Halbschalenhelm von 1955

|

|

Römer-Halbschalenhelm von 1960

|

|

Erste "echte" Motorrad-Halbschalenhelme gab

es bei uns Anfang der 1950er Jahre. Augenfälliger Unterschied zur

Lederkappe war die glatte und feste Außenschale. Sie bestand aus einem

verklebten oder harzverstärkten Leinen- oder Papiermaterial. Im

Volksmund auch als Pappmaché bezeichnet. Diese "Eierschale" sollte das

Durchdringen fester Gegenstände verhindern. Für die eigentliche

Stoßdämpfung war je nach Helmtyp der Innenbereich mit einer dünnen Lage

aus Kork oder Filz ausgeschlagen und zusätzlich mit einem Kreuzband aus

stabilem Baumwollgewebe versehen. Den Kopf nahm die "Wiege", eine nach

oben offene Baumwollmütze auf. Je nach Kopfgröße ließ sich die

Passgenauigkeit über eine Schnürung verstellen. Ein Nackenschutz und

Kinnriemen aus Leder sicherten den guten Halt auf dem Kopf. Viel

Sicherheit hatte die "Knalltüte" allerdings noch nicht zu bieten. Erlitt

der Akteur Bodenkontakt und schlug mit dem Helm hart auf die Fahrbahn

auf oder prallte mit ihm gegen ein Hindernis, konnte es durchaus

passieren, dass die Außenschale wie Glas zerbrach.

Ungeachtet dieses Mankos wurde im

Straßenrennsport, im Speedway und bei den Sandbahnrennen die

"Helmpflicht" eingeführt. Bei Zuverlässigkeitsfahrten, Gelände- oder

Trialveranstaltungen begnügte man sich weiterhin mit den Woll- oder

Lederkappen.

|

|

Die Helmlegende: "Cromwell"

|

|

Jim Redman, Honda-Werksfahrer

und sechsfacher Weltmeister

(Foto: Archiv-Redman) |

|

Bald kam das "Helmtragen" in Mode. Dieser

Trend aus England hieß Cromwell. Die feste Außenschale des

Cromwell-Halbschalenhelms war aus "Vulkan-Fiber" gefertigt. Im Vergleich

mit früheren Mustern war die Außenschale längst nicht mehr so

bruchgefährdet. Die Innenausstattung orientierte sich an bekannten

Ausführungen. Anfang der 50er Jahre gab es erstmalig die

Cromwell-Halbschale aus duroplastischem Kunststoff, in diesem Fall aus

GfK (Glasfaser verstärktes Polyesterharz). Das Außenmaterial bestand aus

mehreren Schichten Glasfasergewebematten, die mit Kunstharz getränkt

waren. Die GfK-Schale wurde handlaminiert und zeigte hervorragende

Eigenschaften. Sie war außergewöhnlich stabil, unempfindlich gegen

Witterungseinflüsse und Lösungsmittel, ließ sich individuell lackieren

und nach Lust und Laune mit Aufklebern dekorieren.

|

|

Sportfahrer Outfit Ende der 1960 - Anfang

der 1970er Jahre

|

|

Trotz des

immensen Sicherheitsgewinnes teilte sich die Zweiradzunft auch weiterhin

in zwei Lager. Die einen lehnten kategorisch das Tragen eines

Schutzhelms ab. Andere hatten Rennfahrer als Vorbilder. Genau wie Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Jim Redman oder Phil Read, um hier nur vier

mehrfache Weltmeister zu nennen, steckten sie ihre Birne in den

englischen Hut. Als Augenschutz bevorzugte man Brillen von Fospaic,

Monza oder Climax und als Zeichen der Kameradschaft trug man den "gelben

Schal". Ob im Rennsport oder Straßenverkehr, der Cromwell war bald nicht

mehr wegzudenken. Manche Motorradfahrer bevorzugen noch heute die

klassische Schüssel.

|

|

Die Neuzeit

Ab der 1970er Jahre

|

|

Kawasaki Z900 "Z1" von 1973

Motorrad-Testlegende Franz Josef Schermer, "FJS", noch im damaligen

Zeitgeist mit

Cromwell-Helm, Lederkombi (ohne Protektoren), Stiefel und Handschuhen |

|

Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre

änderte sich das Bild der Motorradfahrer grundlegend. Ein regelrechter

Boom kam in die Gänge. Junge Leute hatten das Motorrad für Spaß, Sport

und Freizeit entdeckt. Zu der richtigen Maschine gehörte auch die

entsprechende Fahrerausrüstung. Und die reichte von Kopf bis Fuß. Cromwell-Helme trugen nur noch die

"Windgesichter", bei allen anderen

war der Jet-Helm angesagt oder ein "Marshelm". So wurden zunächst etwas

spöttisch diese modernen Integral-Helme bezeichnet. Zur Norm gehörte

dagegen die ein- oder zweiteilige Lederkombi von Harro oder Erbo. Dazu

echte Motorradstiefel und Motorradhandschuhe. Von Hein Gericke gab es

Regenkombis.

|

|

Kawasaki GPZ900R von 1983

|

|

In den

nächsten Jahren ging es dann Schlag auf Schlag. Der Integral-Helm setzte

sich durch. Lederkombis wurden immer bunter und eingearbeitete

Sturz-Protektoren immer ausgefeilter. Die Wachscotton-Mode wurden von

Textil-Fahreranzügen abgelöst, die heute neben den Lederkombis zum Maß

der Dinge zählen.

|

|

|

|

Glaubenssache:

Lederkombi oder Textilanzug

|

|

"Recht&Pflicht"

|

|

Ab dem 1. Januar 1976 war es

mit "oben ohne" vorbei!

|

|

Mit der Freiheit "oben ohne" war es am 1. Januar 1976 vorbei. Für Benutzer von

Kleinkrafträdern, Krafträdern und Rollern wurde die Helmtragepflicht

eingeführt. Ab Mitte 1978 mussten auch die Mokick- und Mopedfahrer

einen Schutzhelm tragen. Verstöße gegen diese Auflage wurden aber

(noch) nicht bestraft, erst ab dem 1. August 1980. Wer ohne Helm auf

dem Kopf erwischt wurde, bezahlte 30 Mark (ab 1.1.2002 15 Euro)

Bußgeld. An diesem Betrag hat sich bis heute nichts geändert. Damit

alle motorisierten Zweiradfahrer vor dem Gesetz gleich sind,

erweiterte man am 1.10.1985 die Helmtragepflicht auch auf die

Mofafahrer.

Der nächste Streich war die Normung. Ab

Oktober 1988 trat nämlich die neue Helmnorm ECE R-22 in Kraft. Eine

knüppelharte Prüfnorm, die nur noch moderne Integral- und hochwertige

Jet-Helme schafften. Der Aufschrei in der Szene war groß. Damit nun

nicht jeder gleich einen neuen ECE-geprüften Helm kaufen musste,

gewährte der Gesetzgeber bis Ende 1990 eine Übergangsfrist. Die Wogen

glätteten sich wieder. Wer bis zu dieser Zeit mit einem Cromwell auf dem

Kopf erwischt wurde, kam mit einer Verwarnung davon. Für alle alten

Schüsseln galt nämlich weiterhin die DIN 4848, die "Helmtragepflicht"

war damit erfüllt.

Ab 1990 löste

die ECE 22-02 und ab 1992 die ECE 22-03 die ursprüngliche ECE-Norm von

1988 ab. Aber auch die ECE 22-03 ist längst überholt. Nach der ECE 22-04

kam die ECE 22-05...

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) wurde zum

1. Januar 2006 überarbeitet. Aus der Bezeichnung "amtlich genehmigter

Schutzhelm" wurde "geeigneter Schutzhelm". Mit der Überarbeitung wurde

die Ausnahmeverordnung, in der die unbefristete Verwendung von Helmen,

die nicht in amtlicher genehmigter Bauart ausgeführt sind, aufgehoben.

Nach diesen vielen verwirrenden Normeinteilungen fragt sich der

verunsicherte Klassiker- und Oldtimer-Liebhaber sicherlich zu Recht:

darf er jetzt überhaupt noch einen klassischen Halb tragen? Die Antwort

kann nur lauten: Eigentlich NEIN!

|

|

"Born to be wild" |

Damit wäre das Thema

eigentlich erledigt. Bleibt zum Schluss lediglich nur noch die Frage:

was passiert nach einem Crash. Und hier steht ein großes Fragezeichen.

Wenn's an "Zahlemann & Söhne" geht, können Assekuranzen gewaltig

kleinlich werden. Lässt sich dem Geschädigten nämlich nachweisen, dass

seine Kopfverletzungen auf Grund eines alten oder eines unzureichenden

oder nicht "geeigneten Schutzhelms" zurückzuführen sind, kann man ihm

eine Mitschuld anrechnen. Bei Schmerzensgeldforderungen oder

Ersatzansprüchen kann es ähnlich aussehen. Vielfach landen Streitereien

vor Gericht. Eine Mitverschuldungshaftung ist juristisch möglich und

auch zulässig. Hätte das Unfallopfer nämlich einen modernen Integralhelm

getragen, so vielfach die Auffassung der Richter, wäre längst nicht so

viel passiert.

|

|

Text-Archiv:

Lexikon

|