|

BMW

Motorräder genießen einen hervorragenden Ruf. Sie sind zuverlässig,

langlebig, robust, wartungsfreundlich und wertbeständig. In England und

den USA bezeichnet man sie gerne als "King of the Road". Es gibt

allerdings auch eine Kehrseite. Und das ist das biedere und konservative

Erscheinungsbild. Fast möchte man behaupten, es gehört zu den

BMW-Maschinen wie ein Brezel zur Weißwurst. Dies änderte sich erst in der

letzten Zeit, seit eine Reihe von neuen Modellen mit Einzylinder oder Twin,

mit Reihenvierzylinder oder topaktuell mit Sechszylinder-Motor auf den

Markt kam. Auch der Kardan ist längst nicht mehr obligatorisch. Als

Endantrieb darf inzwischen ein Zahnriemen oder eine Kette dienen. Doch das

ist ein andere Geschichte. |

|

BMW K1600GT von 2011

|

|

BMW R32 von 1923

(2 Fotos: BMW)

|

|

Die

Mixtur aus Qualität und Tradition macht eine BMW zu dem, was sie ist: Ein

guter Kamerad, auf den man sich verlassen kann. BMW-Fahrer sind stolz auf

ihre Maschinen, nichts lassen sie auf ihre Marke kommen. Und dass es auch

so bleibt, dafür sorgten die BMW Ingenieure im Münchener Stammwerk - heute

wie gestern. Schon die erste BMW R32, Anno 1923, verfügte über einen 500er

Boxermotor und Kardanantrieb. Dieses Bauprinzip verschaffte BMW Weltruf,

sollte BMW-typisch werden und gehört, selbstverständlich immer

weiterentwickelt, bis heute zum "BMW-Markenimage".

|

|

|

|

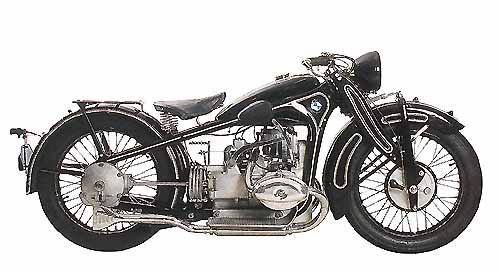

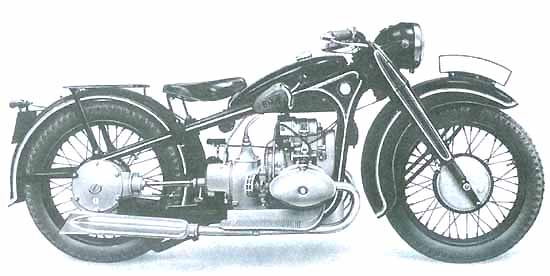

BMW R16 von 1930

(Foto: BMW) |

|

Insgesamt

lief es für BMW Anfang der 1930er Jahre allerdings nicht besonders rosig.

Mitarbeiter wurden entlassen, keiner wusste, wie es weitergeht. Doch schon

bald sollte sich die Situation ändern. Von 1933 auf 1934 brachte eine rege

Nachfrage dem Werk neue Aufträge. Recht bald konnte man wieder Leute

einstellen, die Belegschaft in den Werken München und Eisenach wuchs auf

4300 Arbeiter und Angestellte.

Kaum zehn Jahre im Geschäft teilte sich BMW bereits Mitte der 1930er Jahre

mit Zündapp den Markt für die hubraumstarken Maschinen in Deutschland.

Flaggschiffe im damaligen BMW-Programm waren die R11 mit 750er sv-Motor

und die R16 mit 750er ohv-Triebwerk. Beide Boxer-Modelle verfügten über

identische Fahrwerke. Bei der Ausführung des Doppelschleifenrahmens

vertraute BMW auf die damals übliche Pressstahlfertigung, die

Hinterradführung war starr. Wollte der Maschinist das Hinterrad abbremsen,

hob er den rechten Fuß vom Trittbrett und stieg mit der Ferse auf den

Hebel zur Betätigung der Kardanbremse. Die Führung des Vorderrads übernahm

eine Blattfeder-Schwinggabel, eine Halbnaben-Trommelbremse sorgte für

zeitgemäße Verzögerung.

Sich zurücklehnen und auf den Lorbeeren ausruhen, kam für die Münchner

allerdings nicht in Frage. Im Versuch lief schon die nächste

Boxer-Generation.

|

|

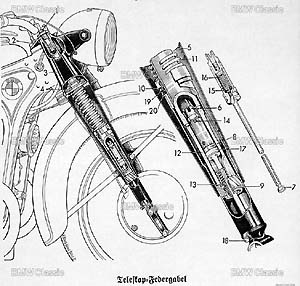

Anfang der 1930er Jahre

steckte die Fahrwerkstechnik

noch in den Kinderschuhen

|

|

BMW R10 von 1932

Pressstahlrahmen mit Blattfeder-Schwinggabel und starrer Hinterradführung |

|

Für

die Erprobung neu entwickelter Bauteile nutzte auch BMW den Motorsport. Im

knüppelharten Wettbewerb zeigte sich, welche Konstruktion etwas taugte

oder auch nicht. Das war allerdings auch nötig. Mit einer vollkommen neuen

Teleskop-Federgabel wollte der bayerische Motorradhersteller die

Fahrwerkstechnik revolutionieren. Zur Ehrenrettung von SCOTT sei jedoch

angemerkt, dass die englische Manufaktur bereits 1909 mit einer Telegabel

experimentiert hatte, durchsetzen konnte sich diese Vorderradführung

damals allerdings noch nicht. War die bisher in den BMW Modellen

verwendete Blattfeder-Schwinggabel im Prinzip ein stabiles und robustes

Bauteil, blieben die Nachteile jedoch unübersehbar. Die Ausführung bot nur

wenig Federweg und keine Dämpfung.

|

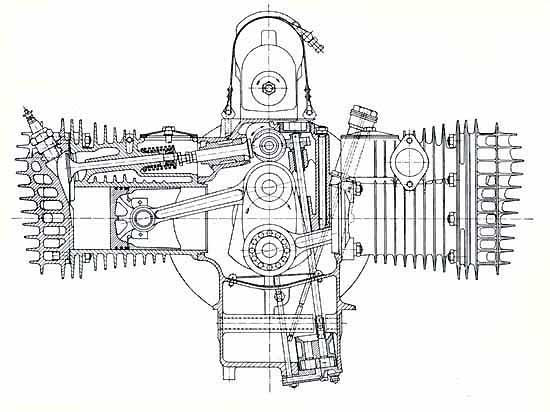

Ganz

anders die neue Telegabel. In den Gabelbrücken klemmten die

Standrohre, unten lugten die Tauchrohre heraus, an denen die

Achshalter für das Vorderrad befestigt waren. Innerhalb des Bauteiles

hatten die Druckfedern und eine hydraulische Öldämpfung ihren Platz.

Die große Herausforderung bestand in

der passgenauen Fertigungstechnik. Die Tauchrohre mussten leichtgängig

in den Standrohren rein- und rausgleiten können und der Ölvorrat für

die hydraulische Dämpfung musste über eine dauerhafte Abdichtung

verfügen. Im Fahrbetrieb übermittelte die Telegabel einen bisher nicht

gekannten Komfort. Gegenüber der bekannten Blattfeder-Schwinggabel

konnte sie für damalige Verhältnisse beachtliche 80 Millimeter

Federweg vorweisen. Feinfühlig rollte das Vorderrad über die Chaussee.

Auch bei Kurvenfahrt lag die BMW nun deutlich sicherer auf der Straße.

Nach dem Eintauchen dämpfte das hydraulische System das schnelle

Ausfedern. Das bei der reinen Federgabel unangenehme Nachschwingen war

nun Schnee von gestern. |

|

|

|

Die

Telegabel fand ihren festen Platz in der Fahrwerkstechnik. Heute ist diese

Vorderradführung nicht mehr wegzudenken, doch darauf musste vor gut 80

Jahren erst einmal jemand kommen. Bis die neue Gabel jedoch in die

Serienfertigung einfloss, wurde sie bei allen möglichen

Rennveranstaltungen, bei Langstreckenfahrten und bei Geländewettbewerben

ausgiebig getestet. |

|

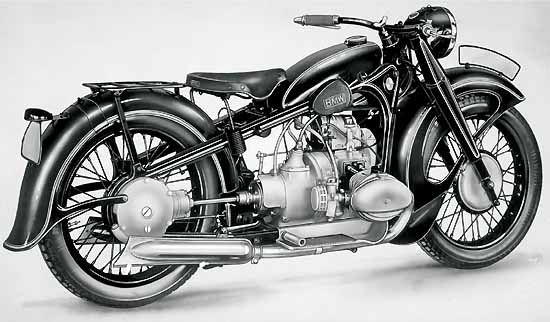

Ab 1935 hatten die BMW R12 und BMW R17

weltweit als erste Motorräder eine Telegabel

|

|

|

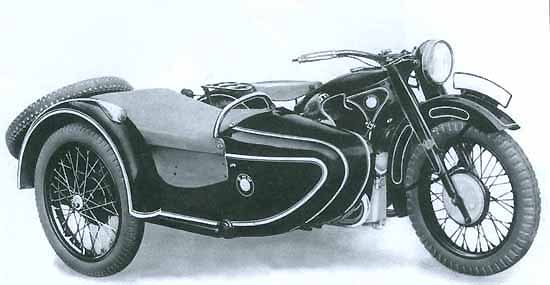

|

BMW R12 wahlweise Solo oder

als Gespann

|

|

|

|

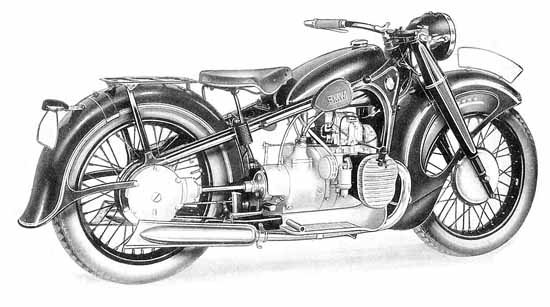

BMW R12

Zwei-Vergaser-Modell

|

|

|

|

BMW R17

(3 Fotos: BMW) |

|

Für

das Modelljahr 1935 präsentierte BMW die neue R12 und R17 mit Telegabel.

Beide 750er Modelle waren die logische Weiterentwicklung der

Vorgängermodelle R11 und R16. Neben der Telegabel gab es eine Reihe

weiterer beachtenswerter Modifikationen. Die Vorderradbremse war nun so

ausgeführt, dass der Bremshebel in der Bremstrommel lag und so gegen

Verschmutzung oder äußere Beschädigung kaum noch einer Störung unterlag.

Bei der Chassis-Ausführung blieb es bei der bewährten Pressstahlfertigung.

Auch war man in der damaligen Motorradwelt der Meinung, dass ein

gefedertes Hinterrad längst nicht automatisch zu einer Verbesserung der

Straßenlage führen würde. Also drehte sich das Hinterrad weiterhin ohne

einen Millimeter Federweg im Heck. Wirkte bei den Vorgängermodellen der

Hinterradstopper noch auf die Kardanwelle, war nun im Speichenrad eine

Trommelbremse verbaut.

|

|

|

|

Zur Pflicht gehörte damals, dass

an das Krad ein Beiwagen angeschlossen werden konnte. Alle drei 3.50x19

Räder waren untereinander austauschbar. Und für den Fall des Falles, dass

ein Plattfuß dem Ausflug ein jähes Ende bereitete, thronte hinten auf dem

Beiwagen ein Reserverad. Nicht nur Plattfüße, auch Pannen gehörten zum

Alltag, entsprechend gut war das Bordwerkzeug sortiert. Das Werkzeugfach

befand sich links im Getriebegehäuse. An kalten Wintertagen eine angenehme

Sache, die Schraubenschlüssel hatten eine angenehme Handwärme. Neu war

weiterhin das klauengeschaltete Vierganggetriebe, der Schalthebel lag nun

rechts im Kniekissen am Kraftstofftank.

|

|

Werkzeugfach im Getriebegehäuse |

Viergang-Schaltung |

|

|

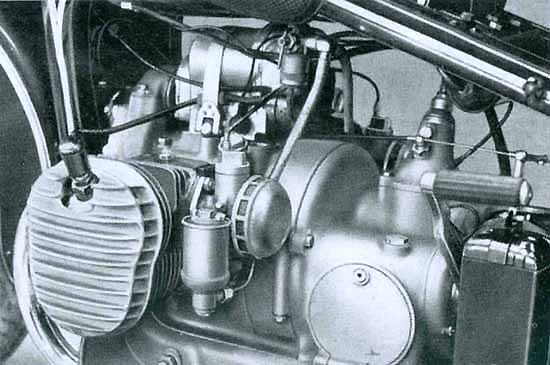

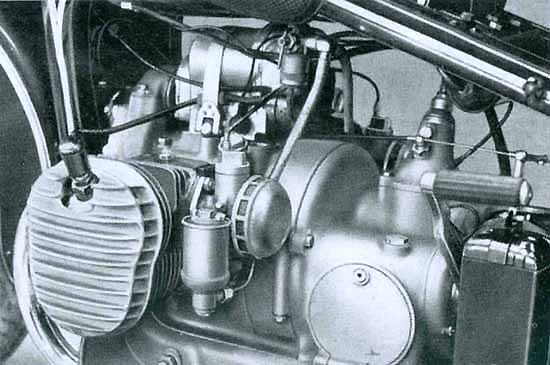

Den horizontal geteilten 750er Boxer-Motor gab es in Ein- und

Zweivergaser-Version. Für die einfache Ausführung mit SUM-Drei-Düsen-Vergaser war eine raffinierte

"Vorwärmung" installiert. Von

den Auspuffkrümmern führten zwei Heizleitungen bis zum Vergaser. Durch die

baulich bedingten langen Ansaugkanäle wollte man mit diesem Trick das

Abtropfen des Kraftstoff-Luftgemisches im Ansaugtrakt verhindern sowie

vorsorglich ein Vergaser-Vereisen im Winter vermeiden. Die "Heizung" lief

allerdings ständig. Nachteilig war es nicht, das 18 PS starke Kraftpaket

surrte im Winter wie im Sommer wie ein Uhrwerk. Gut zwei PS mehr

Motorleistung hatte die R12 mit zwei Amal-Vergasern.

|

|

|

|

BMW R12-Triebwerk mit einem Vergaser und

"Heizrohren" |

|

BMW R12-Triebwerk mit Vergasern)

|

|

Mit der neuen Telegabel, den weit

nach unten geschwungenen Schutzblechen, sowie den massiven Trittbrettern

aus Alu-Guss wirkten die beiden 750er Spitzenmodelle regelrecht

majestätisch. Nicht nur optisch hatte BMW damit voll ins Schwarze

getroffen, auch im Fahrbetrieb bei Regen oder über verschmutzte Straßen

profitierte der ansonsten von Wind und Wetter geplagte Fahrer von diesem

Baustil. Schuhwerk und Hosenbeine blieben weitgehend sauber.

Ab 1938 stellte im Großen und

Ganzen BMW den Verkauf der R12 an die zivile Motorradkundschaft ein.

Hauptabnehmer für das Kraftrad, wahlweise ohne oder mit Beiwagen, waren

nun die Wehrmacht sowie andere Behörden. Bis 1941 liefen rund 36.000 R12

Maschinen vom Band, eine Stückzahl, die zuvor noch kein anderes BMW

Motorrad erreicht hatte.

|

|

|

|

BMW R17 von 1936

(4 Fotos: BMW) |

|

Das 33 PS starke Schwestermodell R17 mit 750er ohv-Boxer-Motor durfte mit

Recht den Titel Sportmaschine für sich in Anspruch nehmen. Mit über 140

km/h Höchstgeschwindigkeit gehörte sie damals zu den schnellsten

Maschinen, die es auf dem Markt zu kaufen gab. Bis zum Produktionsende

1938 wurden gut 450 Exemplare gebaut.

|

|

Christian Krause, BMW Boxer-Fan

aus Leidenschaft

|

|

Wenn es um altes Eisen, verrostetes Blech, vergilbtes Leder, undichte

Kessel oder marode Holzgestelle geht, ist Christian Krause in seinem

Element. Das "Technische Landesmuseum in Wismar" ist sein Arbeitsplatz.

Hier ist er als Techniker für die Restaurierung und den Erhalt technischer

Kulturgüter zuständig. Die Bandbreite reicht von Autos über LKWs,

Motorräder, Flugzeuge, Schiffsmotoren bis hin zu Dampfmaschinen.

"Diese Arbeit ist sehr abwechslungsreich, stellt einen immer wieder vor

neue handwerkliche Herausforderungen und macht dazu auch noch großen

Spaß", verrät Christian Krause, Jahrgang 1969. Wer sich den ganzen Tag um

historisches Material kümmern darf, hat sicherlich wenig Lust, sich nach

Feierabend oder gar am Wochenende auch noch damit zu beschäftigen. Macht

er auch nicht, mit einer Ausnahme: Seine Freizeitleidenschaft gehört den

BMW Vorkriegs-Modellen. Und davon hat er einige. Zum Beispiel eine R35 von

1935, eine R71 von 1936, eine R11von 1934 und ein Wehrmachtsgespann R12

von 1940. Das Gespann ist sein Lieblingsmotorrad und in diesem Bericht

gleichzeitig der Hauptdarsteller. Von der Geschichte weiß Christian

Krause: "Die R12 wurde am 19. September 1940 im Münchener BMW-Werk

produziert und schon am nächsten Tag mit einem Behördenbeiwagen in

Feldgrau an die rumänische Luftfahrt- und Marineeinheit in Bukarest

ausgeliefert. Nach dem Krieg kam die BMW zurück nach Deutschland und fand

im Schwarzwald einen neuen Besitzer. Von gut 10 Jahren habe ich die R12

ihm abgekauft."

|

|

|

|

Nun

stand in Krauses Schrauberwerkstatt ein 60 Jahre altes Wehrmachtsgespann.

Nicht fahrbereit, etliche Teile wie Schutzbleche, Auspuffanlage und Sattel

fehlten. Von dem einst ehrwürdigen Erscheinungsbild war keine Rede mehr.

Begonnen hatten die Zweiradambitionen bereits 1985 mit einer MZ TS150. Es

folgten AWO-Modelle, später eine 500er Yamaha und dann eine 1200er

Harley-Davidson Shovelhead von 1977. Pflege und Wartung wurden stets selbst erledigt.

|

|

|

|

Von

vornherein stand für mich fest, dass das R12 Gespann wie einst wieder auf

seinen drei Rädern stehen sollte. Zunächst habe ich mir Literatur besorgt,

habe die Fahrzeughistorie studiert und Adressen für Ersatzteilversorgung

gesammelt. Die erste Ausführung hatte breite Schutzbleche. Schnell stellte

sich damals allerdings heraus, dass sich im groben Gelände zwischen Reifen

und Schutzblech Erdreich festsetzte und das Rad am freien Drehen

behinderte. Schmalere Radabdeckungen brachten Abhilfe. Aber noch ein

weiterer Faktor war für die Änderung wichtig. Anders als heute, war man

damals das ganze Jahr über mit den Maschinen auf Achse. Eben auch im

Winter auf verschneiten Straßen und da wurden Schneeketten aufgezogen. Von

Werk aus war mein Gespann feldgrau, bei der neuen Lackierung entschied ich

mich jedoch für dunkelgrau", lässt der Boxer-Experte wissen.

|

|

|

|

|

|

|

Rund drei Jahre vergingen, bis

nach seinen Vorstellungen das Wehrmachtsgespann fertig restauriert war.

Nach Anlaufschwierigkeiten schnurrt der Oldtimer inzwischen wie eine Eins.

Nichts verändert hat sich am Startprozess: Benzinhahn öffnen,

Schwimmerkammer fluten, zwei bis drei Mal den Kickstarter mit Schmackes herabtreten, Zündung einschalten, nach dem ersten, spätestens nach dem

zweiten Tritt auf den Kickstarter läuft der 750er sv-Motor. |

|

|

|

Ausfahrten

mit dem R12-Gespann sind für mich Zeitreisen in die Vergangenheit. In eine

Epoche, als morgens das Kalenderblatt um einen Tag umgeblättert wurde, als

die Zeit noch in Wochen und Monate geteilt waren. Verantwortlich für die

gemütliche Fahrweise ist die Motorcharakteristik. Mit Dampf aus dem

Drehzahlkeller schiebt das Triebwerk mit kaum spürbaren Vibrationen die

Fuhre vorwärts. Im Nu sind die Gänge durchgeschaltet. Im

Geschwindigkeitsbereich von 30 bis 80 km/h bleibt der vierten Gang bis zum

nächsten Stopp eingelegt", schwärmt Christian Krause von seinem inzwischen

70 Jahre alten Wehrmachtsgespann. |